トヨタの人事施策の裏側を紹介する連載「全員活躍をどう実現するか」。今回は家庭と仕事の両立について。

一律ではなく、グラデーションを

当時、人事部で担当だった川井は、両立支援では「グラデーション」が重要だと語る。

人事部 労政室(2024年当時) 川井なつみ

両立支援には、家庭と仕事のどちらか一方ではなく、両方の幸せを考えるべきです。とはいえ、どれだけ家庭に時間を割きたいか、どれだけ働きたいかは人によって異なります。

だからこそ一人ひとりの希望に合わせた、一律ではないグラデーションのある支援が重要です。

たとえばトヨタの男性の、希望者に対する実際の育休取得率は、2020年は10.6%だったが、2024年には約91%まで上昇。

しかし「取るだけ育休」「取らされ育休」という言葉もあるように、大事なのは数字ではない。取得期間など、一人ひとりの事情に即して取得できることが大切だ。

人材開発部 人事室(2024年当時) 藤田健太 主任

私の妻は転勤が多い仕事で、ある時、突然翌週から転勤となったことがありました。「どうしたらいいの?どちらかが仕事を辞める?」と悩んだのですが、多様な制度があることが安心につながりました。

ただ、男性の育休制度も昔はあまり使われなかったように、制度は使われないと意味がない。人事の私でさえ、育休を使う際にはいろんな不安がありました。

だからこそ、制度を使いやすいように職場の風土改革が大切です。各職場とのコミュニケーションを含め、草の根的なアプローチも必要だと感じます。

妻の転勤で「自分がキャリアを断絶する」なんて考えたことがなかったように、社内でも多くの人が両立で悩んでいるはず。

「家庭と仕事の両立」はキャリアの中断ではない。自分らしく成長するためのきっかけ。そんな意識を広めなくてはならないですね。

風土改革に加え、職場のリソーセス確保も課題とされている。

ある社員は「部署異動と違って、育休の場合はすぐに人員補填されないと感じる」と語るように、大企業ならばすぐにリソーセスを確保できるという簡単な問題ではない。

人事部 技能系人事室 瀧澤春菜

全社共通の課題に加え、交替制で勤務する製造現場では、事技系(事務・技術系)の職場にはない難しさがあります。

その一例が生産台数の確保。あくまで理想論ですが、昼勤務と夜勤務で50台ずつのクルマをつくるのではなく、昼と夜の合計で100台つくるなど、人の働き方に合わせたモノのつくり方を現場と一緒に考えていきたい。

難しさもありますが、あらゆる可能性を考えていこうと思います。

佐藤社長が部長に語った言葉

人により事情が違うからこそ、一律ではないグラデーションのある支援を。

しかし、それだと「あの人はできたのに、こっちはダメなの?」という不公平も出てくる。目の前の人を助けるのは簡単。だが、それによって悲しむ人も生まれるのだ。

そんな葛藤を持っていた人事のメンバーだが、ある時、佐藤社長が部長たちに話した言葉にハッと気づかされたという。

「社長が『みなさんは現場の声を聞くことができる。それなら行動しましょうよ。行動しないと未来は変わらないから、小さなことでもまずはやってみてほしい』と話されたんです」。

この春の労使の話し合いでも「脱一律」が議論された。

仕組みやルールを一律にするのではなく、状況に応じて、みんながやりがいを持って働けることを一律にしていく。

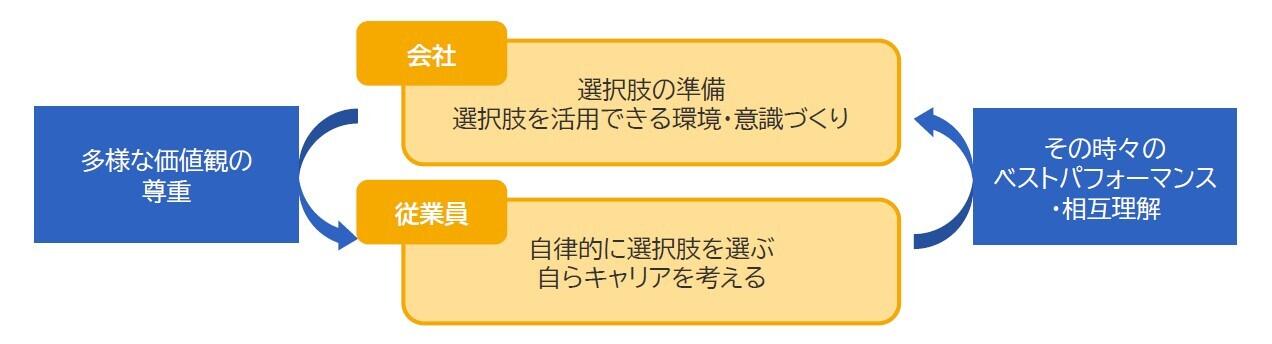

トヨタには「会社は従業員の幸せを願い、従業員は会社の発展を願う」という会社と組合の共通の基盤がある。両立支援においても同じである。

会社は「選択肢を増やし、それを活用できる環境づくり」を進め、従業員は「自らキャリアを考え、ベストパフォーマンスを発揮する」という好循環を目指している。

家庭と仕事の両立には、まだまだ課題が多い。

それでも取材した人事担当者たちは「各現場の皆さんと力を合わせ、多様性を実現していきたい」と力強く語る。その想いが、きっと両立に困っている人たちの確かな力になっていくだろう。

「子育て以上に大切なプロジェクトは、世の中にない」と語られたこの映像も是非ご覧いただきたい。