本業とは関係ないように見える取り組みを紹介する「なぜ、それ、トヨタ」。今回はトヨタがなぜ巨大病院を運営するのか。

ロボットのムダな時間もなくす

院内では、医療機器を自動搬送するロボット「Potaro」が24台も走り回っている。これもひとつのトヨタらしさだ。

薬品・検体の運搬など、人がやらなくていい単純作業はロボットが担当しているという。

2022年の紹介時からは大きく進化。当時は荷物を入れるワゴンとロボットが一体化していたため、運んだモノを看護師が手で移し替える必要があった。

そこで、荷物が入ったワゴンを乗せて運び、目的地に着けば自動で降ろすようにした。荷物を降ろしたロボットは、すぐ次の仕事に向かうことができる。

人間だけでなく、ロボットのムダな時間もなくしたのだ。ちなみにこのロボット、一人でエレベーターも乗り降りする。はじめてみた人はきっと驚くだろう。

記事のラストに映像もあるのでお楽しみを。また、患者さんと向き合う時間を増やす工夫は他にも。

岩瀬三紀 病院長(医学博士)

普通はスタッフステーションに看護師がいて、必要なときに患者さまが呼びます。

でも、うちは各病室に電子カルテを乗せた台車と椅子が置いてある“ミニ看護ステーション”がたくさんあります。この工夫によってより患者さまに寄り添うことができるんです。

これはTPSを学んだシアトルの病院がやっていたことを、福岡県の飯塚病院が逆輸入。それをうちもすぐに取り入れました。

いい事例はすぐに横展開で取り入れるトヨタらしいエピソードだが、まさか太平洋を往復していたとは驚きだ。

またトヨタには、職場の改善アイデアを自主提案する「創意くふう提案制度」と、小集団で活動する「QCサークル活動」がある。病院でもこれらの活動が取り入れられている。

2024年のQCサークル活動は過去最高の29のテーマで議論が進んだそうだ。産婦人科の米津彩花はこう語る。

産婦人科 米津彩花(看護師)

たとえばお産は、赤ちゃんを取り上げる人だけでなく、赤ちゃんを処置する人や、お母さんをケアする人も必要です。

助産師が少ない夜勤は、新生児蘇生法の資格を持つNICU(新生児集中治療室)病棟の看護師と部署を超えてアドバイスを受けられように改善しました。それにより、患者さまは安心でき、職員も自分のスキルを活かせるようになったんです。

大きな病院でよくある「待ち時間の解消」も改善のテーマになっている。

きっと読者のみなさんも、病院で長時間待たされた経験があるのではないだろうか。あらゆる工程を見直すことで、着実に効果も出ているそうで今後の展開を期待したい。

トヨタが病院を持ち続ける真相

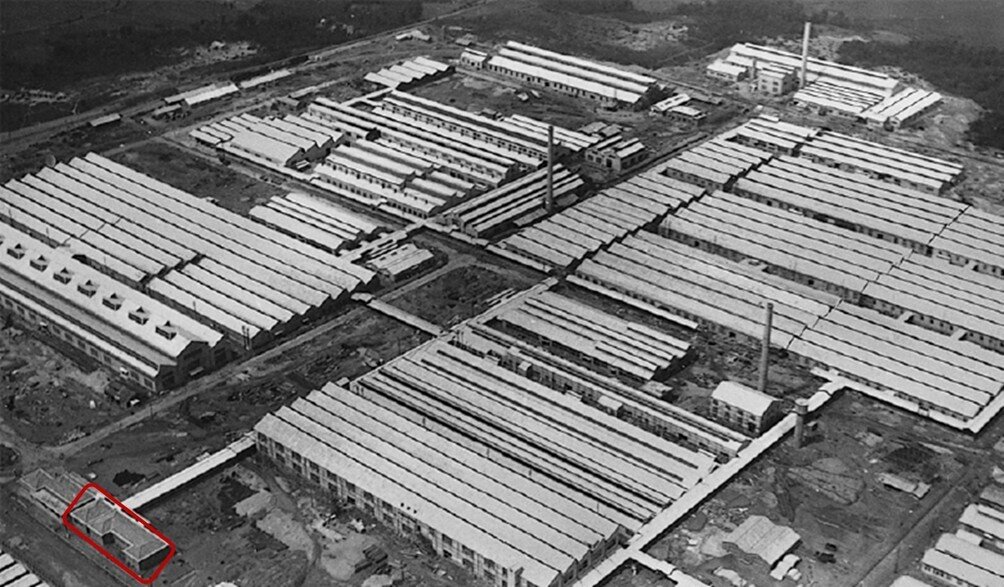

トヨタらしさが詰まった病院だが、その歴史は長い。

岩瀬病院長

元は工場内の診療所として、1938年の本社工場(当時:挙母工場)の設立と同時にできました。単に工場をつくるのではなく、当時から従業員の健康を守ることも考えていたようです。

かつて日本では、企業が経営する病院は多かった。しかし、診療報酬の改定や高額な設備投資、そして働き方改革の影響などで病院経営は赤字になることも多く、近年は減少。

そんな中でも、トヨタは地域貢献の観点で、病院を大切にし続けている。また「断らない医療」という目標も掲げ、昨年は9,212台もの救急車を受け入れたそうだ。

9,212台!? 正直大変じゃないですか?という問いに院長はこう答える。

岩瀬病院長

地域医療支援病院として、地域の医療機関と連携して地域の健康を守ろうとしています。

受入状況をお互いに共有し、高額な医療機器は共用。診察領域を分担するなど、競争ではなく協力。ライバルじゃなく同じ想いをもつ仲間です。

医療の原点は患者さまの笑顔をつくること。断ると病気も悪化するし、信頼されなくなる。稼働率が100%のときは難しさもありますが「断らない医療」へ、より高いレベルでチャレンジを続けたいです。

今後は「健康寿命を延ばすため、運動習慣や食習慣を指導できる病院」を目指すという。

最後に、改善を推進してきた秋葉GMにどうしても気になることを聞いてみた。それは、白衣や看護服ばかりの病院内で、なぜトヨタの作業服を着続けるのかについて。

「改善後は改善前という言葉がありますが、これからも仲間の働きやすさのため、地域医療のためにも絶対にこの作業着は脱ぎません」。

この病院では、誰かのためを想った改善がずっと続いていく。そんな覚悟が感じられた。トヨタらしさとは、きっと、こういうことなのかもしれない。