米国の関税を受けても国内生産300万台は「揺るがない」としたトヨタ。決算説明会での質疑応答で語られた内容とは。

生産を米国に移すのか

――関税政策が長期化した場合、現地工場を新設することもあり得るのか。

宮崎副社長

米国にはUSMCA*(米国・メキシコ・カナダ協定)という、現地調達率を北米側で高めるルールもあります。

*米国、メキシコ、カナダの3カ国間で締結された貿易協定。北米産の自動車部品の割合を高くするなどの規制が設けられ、域内での現地生産を促進する狙いがある

それを踏まえ、我々も現地調達化の引き上げを進めています。

BCP*の観点からも、生産を各地でできるようにする。そうすると、車両だけではなくユニットの現地化も進めなくてはいけない。これは以前から進めてきております。

* Business Continuity Plan(事業継続計画)。緊急事態(災害、テロ、システム障害など)が発生した場合でも、事業を継続し、早期復旧を図るための計画

関税があるからではなく、むしろ自分たちがやるべきことをしっかりとやっていく。(関税を含めた)全てを見通し切れている訳ではないので、不確定要素の中でも見極めながら最終的なボタンを押していきたいです。

国内生産が果たす役割

――米国の関税があっても国内生産300万台体制は揺るがないものと考えていいのか?

佐藤社長

まず、国内生産に対する我々の想いについて私から話をさせていただきます。

国内生産が持っている意味を忘れてはいけない、揺るがずに守っていきたいと思っています。

サプライチェーンを守りながら国内で生産し、輸出をすることで外貨を稼ぐ。それがエネルギー等々、日本国内に必要な取引に応用されていく。

その観点から、国内生産をしっかり守っていくことは我々モノづくり産業の非常に重要なポイントであると考えています。

我々の国内生産に対する想い、意志はぶれずに取り組んでいくつもりでおります。

佐藤社長の説明を受け、宮崎副社長がトヨタの収益構造に触れつつ詳細を説明した。

宮崎副社長

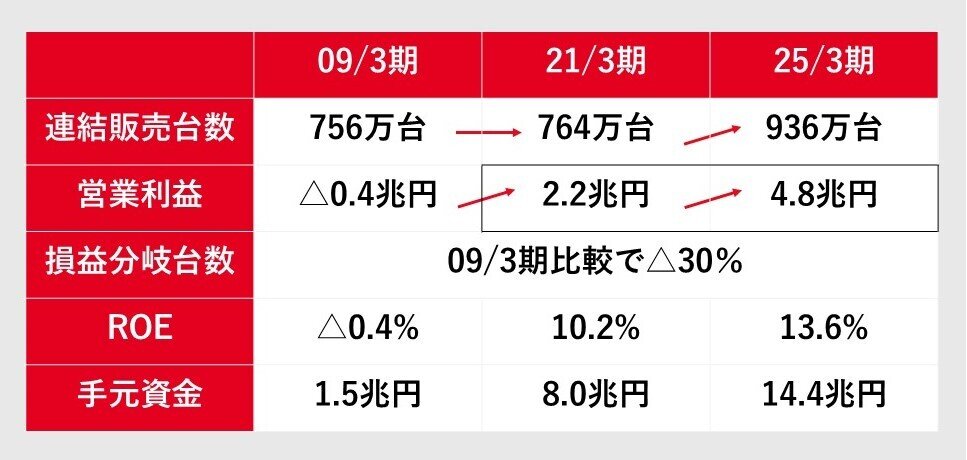

2021年3月期、コロナのタイミングでの連結販売台数が764万台。前年(20年3月期の実績895万台)から約130万台落ちています。

しかし、そのなかでも2.2兆円の営業利益が出せた。

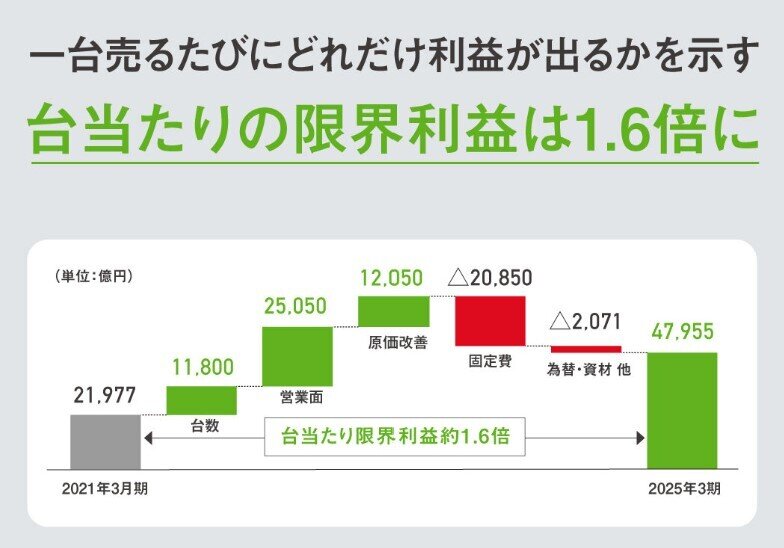

そして、コロナ禍以降の改善活動で、台あたりの限界利益を約1.6倍にしてきました。

米国仕向けでも同様の改善効果が織り込まれています。よって、関税の影響については今の足元の収益構造、我々の事業構造からすればジタバタしなくてはならない状態にはないと思っています。

国内生産300万台の中で米国の輸出は50万台です。バックオーダーも多く抱えており、すぐさま国内生産体制を見直すことはせず、政府間交渉を含めた成り行きを見極めることがまずは大事だろうと(考えています)。

加えて、クルマは我々だけではつくれませんので仕入先の皆様、さらには販売店ネットワークとも一緒になった取り組みを中長期で進めていかなくてはならない。

なので、今は状況を見守りながら、我々が培ってきた収益体制の中でジタバタせずにしのいでいきたい。

先ほど佐藤が申しましたが、自動車産業の持つ意味は大変大きく、国内300万台体制をもつトヨタを含め、各OEM(自動車メーカー)が海外に自動車を輸出し、20兆円ほどの外貨を稼いでいます。

資源エネルギーの輸入にかかる24兆円をそれ(自動車産業の輸出額20兆円)で補っていますので、この役割を今後も果たしていきたいと思っています。

競争力向上への取り組み

さらに、宮崎副社長は「2025年度はどういう年になるのか?」という記者の質問に対し、「稼ぐ力」に絡めながら国内生産300万台の維持の重要性について説明した。

宮崎副社長

今年も先がなかなか見通せない。不透明感が高いなかで我々がやるべきことは、「幸せの量産」という軸をぶらさないこと。これが一番大事だと思います。

そのために国内300万台体制を維持する。あるいは海外の工場をフル稼働させていくため、もっといい商品をしっかり出していく、ということに尽きる。

改めて、原点に立ち返り、それをしっかりやる年になるだろうと思っています。

「稼ぐ力」についても、今期の(営業利益)見通しは3兆8000億円をスタートにしますが、ここからしっかり積み上げていきたい。

3.8兆円と申し上げましたが、為替の影響と関税分が約1兆円あり、4.8兆円は変わらず稼ぐ力として維持できている。

ここからもう一段どう上げていくか考えたい。そのためにも、お客様の実需に合ったものをつくっていくことになる。

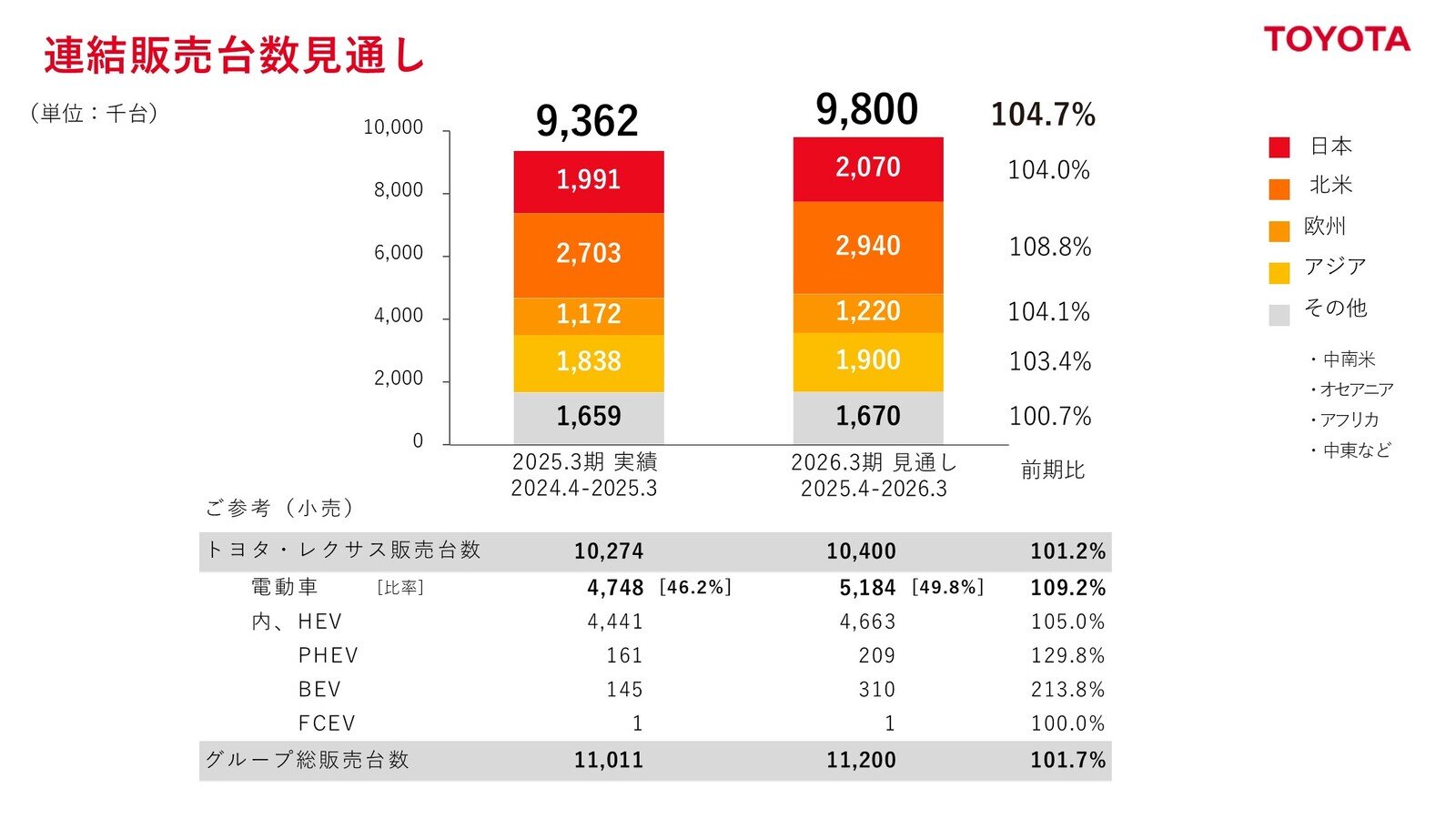

ハイブリッドは依然、実需が強く、元々2026年を目途に500万台生産できればと思っていましたが、少しでも前に持っていきたいというお話を以前にさせていただきました。

その後、足場固めということもあり、立ち止まって自分たちの身の丈に合わせて開発、生産を整え直したので、先期ハイブリッドは対前年から85万台増。今期は5%程度の伸びを見込んで約470万台を見通しとしています。

元々の2026年の計画通りですが、引き続きいかに前出しできるかに取り組み、稼ぐ力を蓄えていきたいです。

PHEV(プラグインハイブリッド車)を含めたさまざまなバリエーションのユニットについても、原価低減にしっかり取り組んでいるので、数が出せるようになれば収益力はついてくるだろうと考えています。

繰り返しになりますが、今やるべきことをやっていく。そのなかで、稼ぐ力も引き続きプラスにもっていけるよう取り組んでいきたいと思っています。

ではトヨタは国内生産300万台の維持に向けて具体的にどのような取り組みを進めていくのか? 記者からの質問に、佐藤社長はトヨタのぶれない軸を改めて示し、“足場固め”が大きな役割を果たすと語った。

佐藤社長

国内生産300万台維持に向けては、足場固めが非常に重要と考えています。

これ(足場固め)はいわゆる補填として仕入先、販売店へ投資しているのではなく、足場を固めて生産性を上げていくための余力を一緒につけていくということです。

今、高度な生産オペレーションが回っており、改善やさらなる工夫をしていく余力が現場にない。

そこに余力を生むことで、さらに生産性を上げていく。そのためのエネルギー、労力を払えるような環境をつくることが、今我々がやっている足場固めです。

資金的な補填ではありませんので、中長期的には生産性向上となり、最終的には原価改善という効果として取り込めるようになっていく。そして、ゆくゆくは競争力向上につながっていく。このような考え方で(足場固めに)取り組んでいます。

国内生産を守りつつ、守るからこそ、競争力・生産性向上にこだわることが大事だと思っています。

そして、質疑応答の最後にこんな質問が。

「楽しめる、ワクワクする…佐藤社長も好きな趣味性のあるクルマが最近少ない気もしているが、そのあたりはどう捉えているか?」

それまでとは少し種類の違う質問。突然の投げかけに、佐藤社長はなんと答えたのか?

次回の記事で紹介します。