仕事を楽しく、面白く! するための「創意くふう提案制度」。70年以上の歴史をもつ同制度に応募されたアイデアの中から、選りすぐりのものを紹介していく。今回は、社内便が届くと通知が送信される、デジタル技術を活用したアイデアに焦点を当てた。

日常にあった不便さに、コロナ禍で気づいた

トヨタでは1日2便、決まった時間帯に各フロアに社内便が届く。回収は業務職(一般職)が担当することが多く、そこから各人に荷物を配っていく。

「コロナ禍に初めて気づいたんですけど、社内便が届いたかどうかはキャビネットの前に行かないとわからないんです。これまでは通りすがりに確認していましたが、在宅勤務が増えた途端、その不便さを感じたんです」

そう語ってくれたのは、先進スペースモビリティ開発部の鈴木貴子。ルナクルーザーを開発している部署で、プロジェクト運営のサポート、DX改善、開発業務にも取り組んでいる。

そんな彼女が開発した、社内便が届くとTeamsに通知が送信されるアイデアがすごい。

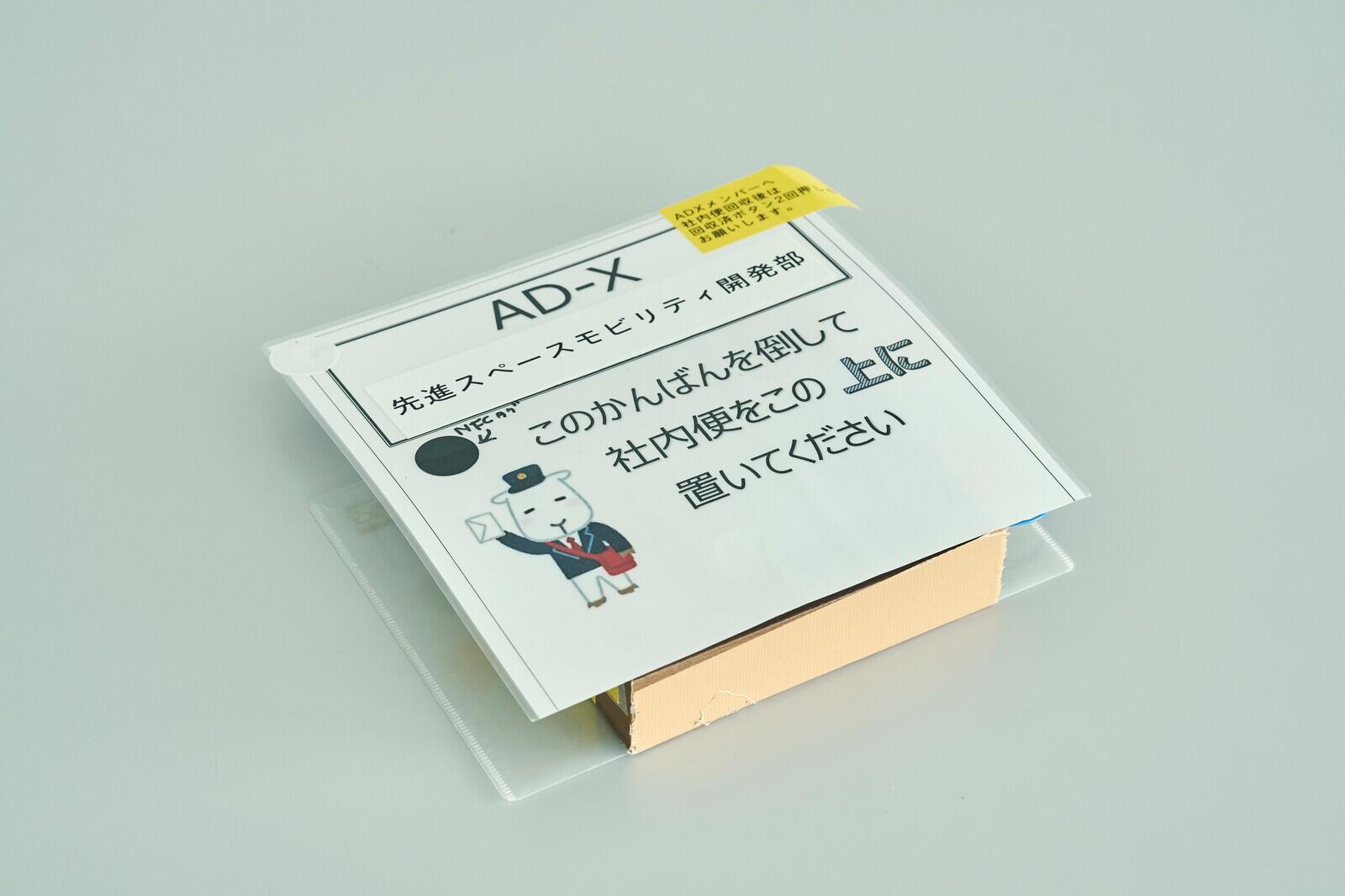

センサーが付いたかんばんを、あらかじめ社内便のキャビネットに仕込んでおき、配達担当者に、そのかんばんを倒して上に社内便を置いてもらう。

かんばんが倒れることでセンサーが反応し、Teamsのチャネルに通知が届くという仕組みだ。社内便を回収した人は、再びかんばんを立てるというルーティン。

先進スペースモビリティ開発部 鈴木貴子

もともとアイデアを形にするのが好きなんです。洋裁やプログラミングなど手を動かして作業することが楽しくて。でも、テクノロジー系に興味を持つようになったのは、5~6年前にAIに関する本に出会ってからなんです。

実は、どうすれば社内便が届いたことがわかるようになるのか、半年ほどモヤモヤ悩みました。あるとき参加した社内のAI勉強会で、受講者や講師にその悩みを打ち明けたら「AIで画像認識をさせるのはどうか?」など多くのアイデアをもらいました。

ただ、社内便のキャビネット周辺には電源もなく、カメラを仕掛けるのは難しい。機器を揃えるのも大変なので、できる限りシンプルにしたかったんです。

さらに数か月悩むなか、Teamsコミュニティの「おいでよD-ROOMプラネッツ」へ投稿された内容をヒントに、ソラコム社の加速度センサーの利用を決める。

D-ROOMとは、学ぶ場、試す場、共感する場の3つを軸に、社内各地のリアル拠点と、Teams上でのコミュニティを運営している集団。「まずはやってみる」が簡単にできるように、機材の貸し出しや、困りごとを一緒に考えてみるようなサポートしている。

先進スペースモビリティ開発部 鈴木貴子

1号機は加速度センサーを使い、かんばんが傾くと通知される仕組みにしました。でもそのセンサーが充電式だったため、今度は充電のために頻繁に出社する必要が生まれて、何を改善したのかよくわからない状況になってしまったんです(笑)

その後、乾電池で半年以上動く同じのセンサーをD-ROOMに紹介してもらいました。それがボタン式のセンサーだったので、当初は、荷物を入れたら社内便の配達の方にボタンを押してもらうように考えました。

ただ、ボタンが押せたかわかりづらいタッチ感が不安だったという。そのため、さらに改善を重ねた鈴木。

「ソラコム社のセンサーと接触センサーをつないで、かんばんを倒すと信号が出るようにしました。バッテリー残量が少なくなったら通知する仕組みもつけています」

この社内便通知システムに感動したのが、レクサスデザイン部の紀本江里子。鈴木のアイデアを知ってすぐに、「ぜひ真似させてください!」と声をかけたという。

レクサスデザイン部 紀本江里子

当時私の仕事場は2Fで、社内便は1Fに届いていたんです。階段を下りてもまだ届いていないときもあり、5年くらい前から(社内便が届いたら)太鼓でも叩いて誰か教えてくれないかなと思っていました。(笑)

紀本の通知システムは、機器がきっちりとボックスに収納され、見た目も美しく仕上がっている。デザイン部ということもあり、導入してすぐにいろいろな人が手を加え、改善を重ねて現在の形になったという。かんばんも当初は白だったが、ユニバーサルデザインを意識して色覚特性をお持ちの方でも見やすいデザインになっている。

本連載初回の取材時も、河合おやじがこう語っていた。

「1回改善すると必ず『ここまでやったら、もうちょっとここやりたいよね』となるんよ。改善したら終わりじゃない。トヨタの言葉にある、改善後は改善前ね」

なくなった担当制、生まれたありがとうの連鎖

冒頭の鈴木もまた、この通知システムの改善を続けている。ここではそのうち二つをご紹介。

まず一つ目は、社内便を回収してくれた人がわかる仕組みだ。

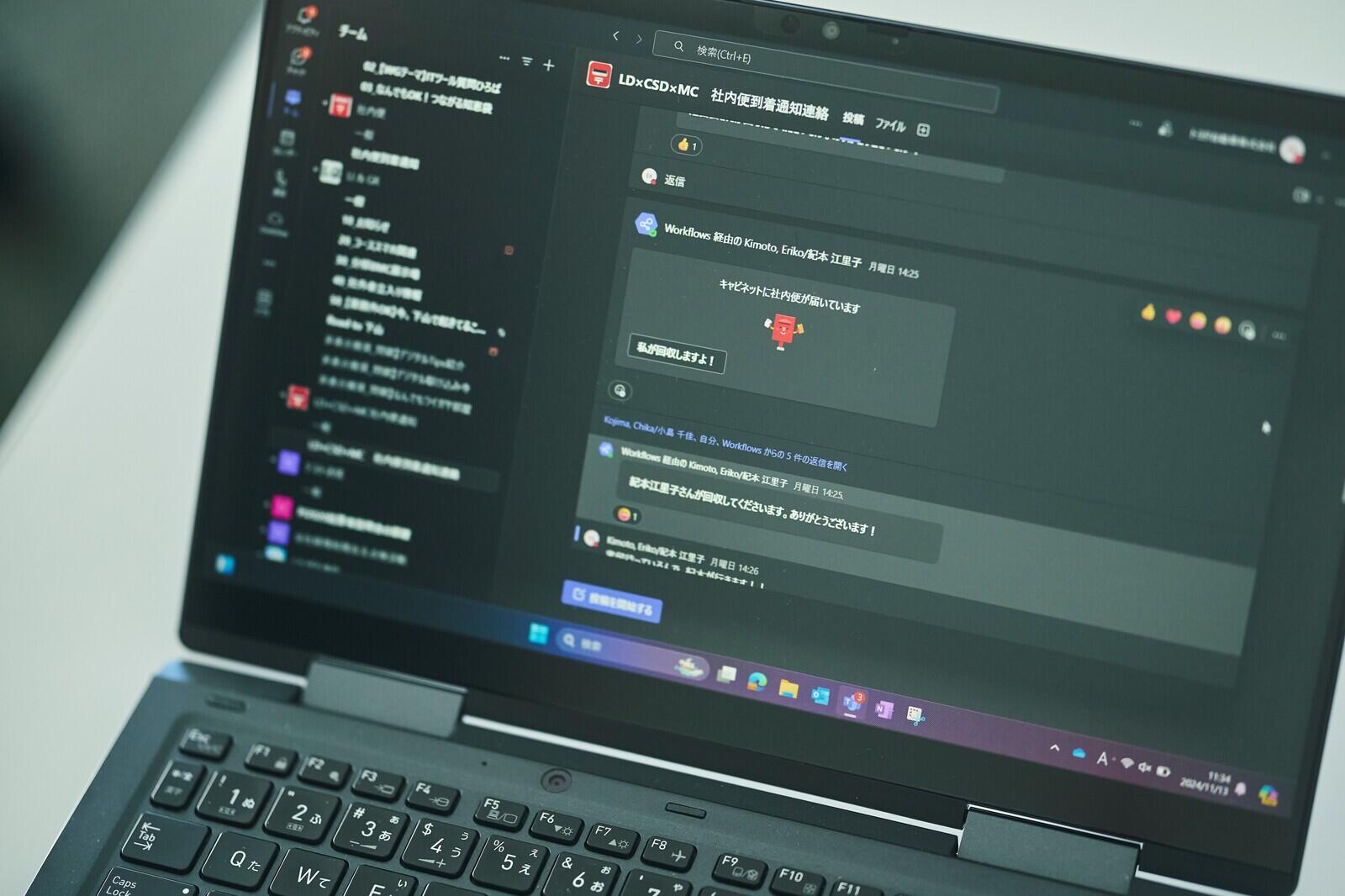

通知メッセージ内に「私が回収しますよ!」というボタンを内蔵し、社内便を取りに行く人はそこをクリック。すると「○○さんが回収してくれました。ありがとうございます!」というテキストが送信される。

これは、上郷下山工場エンジン製造技術部で考案されたアイデアを取り入れている。

「このかんばん運用を始めてからは社内便の担当を決める必要がなくなって、やれる人がやる運用が定着しています」(鈴木)

もう一つは、社内便の受取後に、当該者へ簡単に現物写真を送れるアプリ。

アプリの起動後、荷物をスマホで撮影して当該人物を選択。すると、クリックひとつで写真付きの通知が送付できる。こちらは鈴木のお手製アプリというから驚きだ。

「業務職(一般職)の担当だった社内便の回収ですが、いまはGMや主任も『ぜひ協力させて』とおっしゃってくれるようになりました。でも、“ありがとうございます!”のメッセージが嬉しくて、つい率先して自分が回収しちゃうんです(笑)」(紀本)

気になる賞金だが、鈴木は基本となる通知システムで2,000円の賞金をゲット。その後も先に紹介したような改善を提案し、都度賞金を得ているという。一方、紀本も2,000円を獲得した。

「真似しただけなのに2,000円いただきました。誰かのアイデアを横展開して、部署ごとにアレンジすることも創意くふうとして認められるんです。実際、真似することも推奨されています」(紀本)

創意くふうが、自分の仕事を理解してもらえるきっかけに

この通知システムを開発したことで嬉しかったこと、創意くふう提案制度の魅力について聞いてみた。

先進スペースモビリティ開発部 鈴木貴子

先日、「社内便の回収業務は、誰がやっているのか気づいていない人もたくさんいたけど、これを使ってからみんなにわかってもらえて嬉しい」ってコメントをもらったんです。自分と同じようなところに課題を感じている人に喜んでもらえるのが嬉しいですね。

あとは、このアイデアを共有してから、仲間の増え方がすごいんです。同じことに興味がある人と話すと、アイデアがどんどん出てくる。そうすると、より良いものができて、さらに賞金ももらえる。みんなで高額賞金を狙いましょう!っていう一体感が生まれるんです。

レクサスデザイン部 紀本江里子

業務職(一般職)の仕事を上司に理解してもらうのは、なかなか難しいと思っていて。でも、創意くふうを提案することで、私の仕事を知ってもらういい機会になっています。また、提案することでいろんな人が助言をくれて、いつの間にか私が提案される立場になっていたり。そこが魅力ですね。

最後に「改善とは何か?」を聞いてみた。

「ヒト、モノ、コトのつなぎを滑らかにすることだと思います。すべてが滑らかになったら、どんな世界になるのかに興味があります」(鈴木)

「自分がラクになることですかね。そこから、他の人もラクになっていけばいいなと思います」(紀本)