仕事を楽しく、面白くするための「創意くふう提案制度」。今回は、月面探査車「ルナクルーザー」の開発現場で生まれたからくりをご紹介。

「ルナクルーザーの開発評価で、ツイストペアケーブルが大量に必要になるぞ」

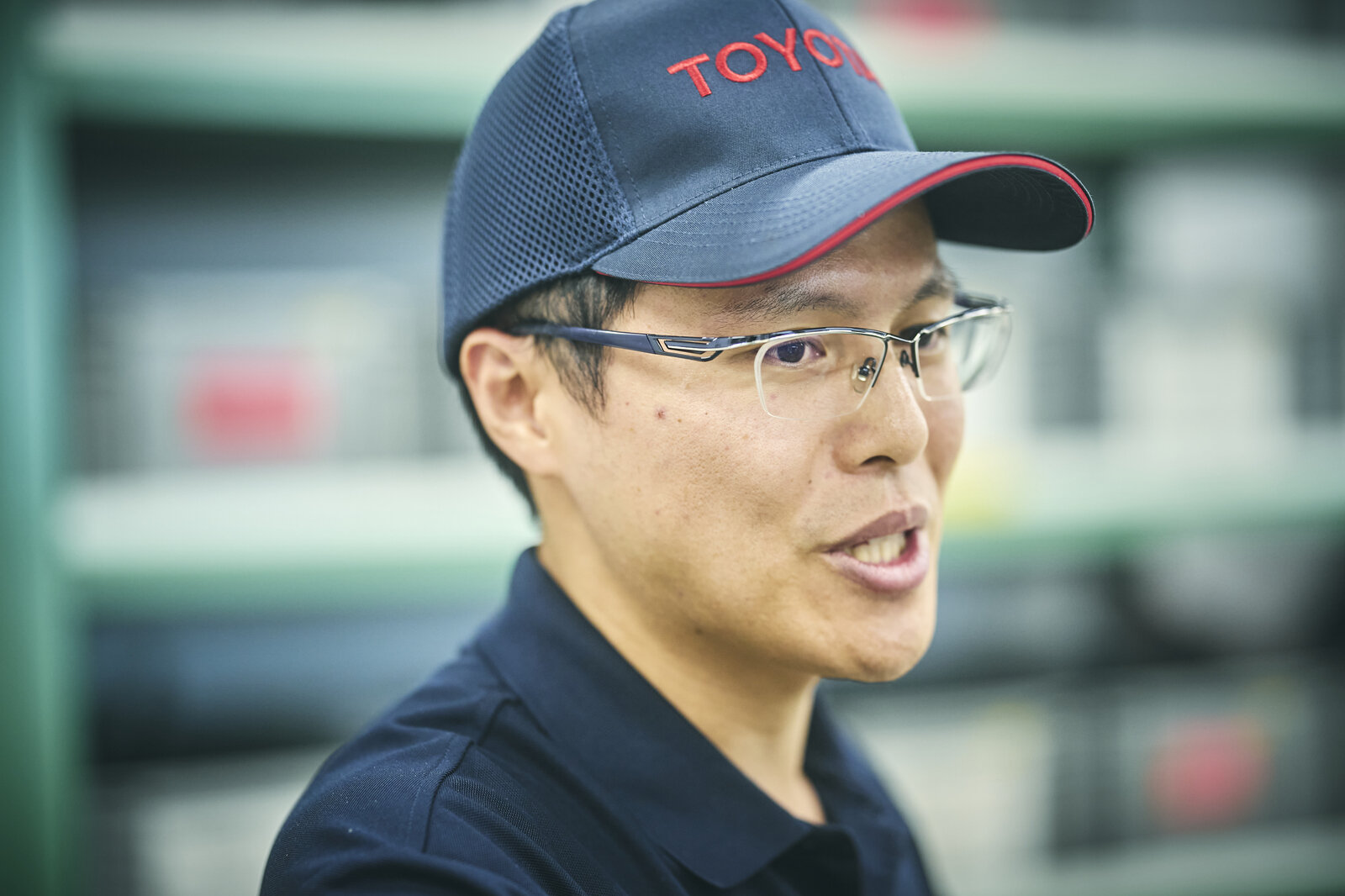

車両技術開発部 シャシーコンポーネント試験課の登 寿希弥(のぼり じゅきや)は、周囲の仲間たちにそう声をかけた。約一年後に始まる作業を先読みし、負担軽減に向けたからくり*開発をスタートさせるためだ。

※歯車やテコの原理、バネなどの簡単な機構を使い、動力を使わずに作業を自働化し改善する仕組みのこと

ツイストペアケーブルとは、ノイズを低減させるために2本の配線をより合わせたもの。車両では主に電子制御の信号を送るCAN通信ケーブルで使われる。

登たちはルナクルーザーの操舵を制御するためのロジックを開発しており、その評価において大量のツイストペアケーブルが必要なことが判明したのだ。

ずっと変わらなかったツイストペアケーブルのつくり方

登 寿希弥

私は2012年入社ですが、昔からつくり方は変わっていませんでした。①必要な長さに2本のケーブルを切り出し、②片側を万力で固定し、③もう片側をハンドドリルに差し込み、④回していきます。

市販のツイストケーブルやツイスト専用の機械もありましたが、どれも大量に使う人向けばかりでした。私たちは必要なときに必要な量しか使わないのでオーバースペックだったんです。

使用するのは1~5mの長さのケーブル。1mあたり30回転のツイストが良いとされるが、目分量でおこなわれる。

以前はハンドドリルを回している間にケーブルが外れてしまったり、完成したケーブルをまとめる際に全体がよじれてしまい、それを解くのが何より面倒だったという。

面倒な作業を簡素化させた「ツイストマシーン・ジグ」

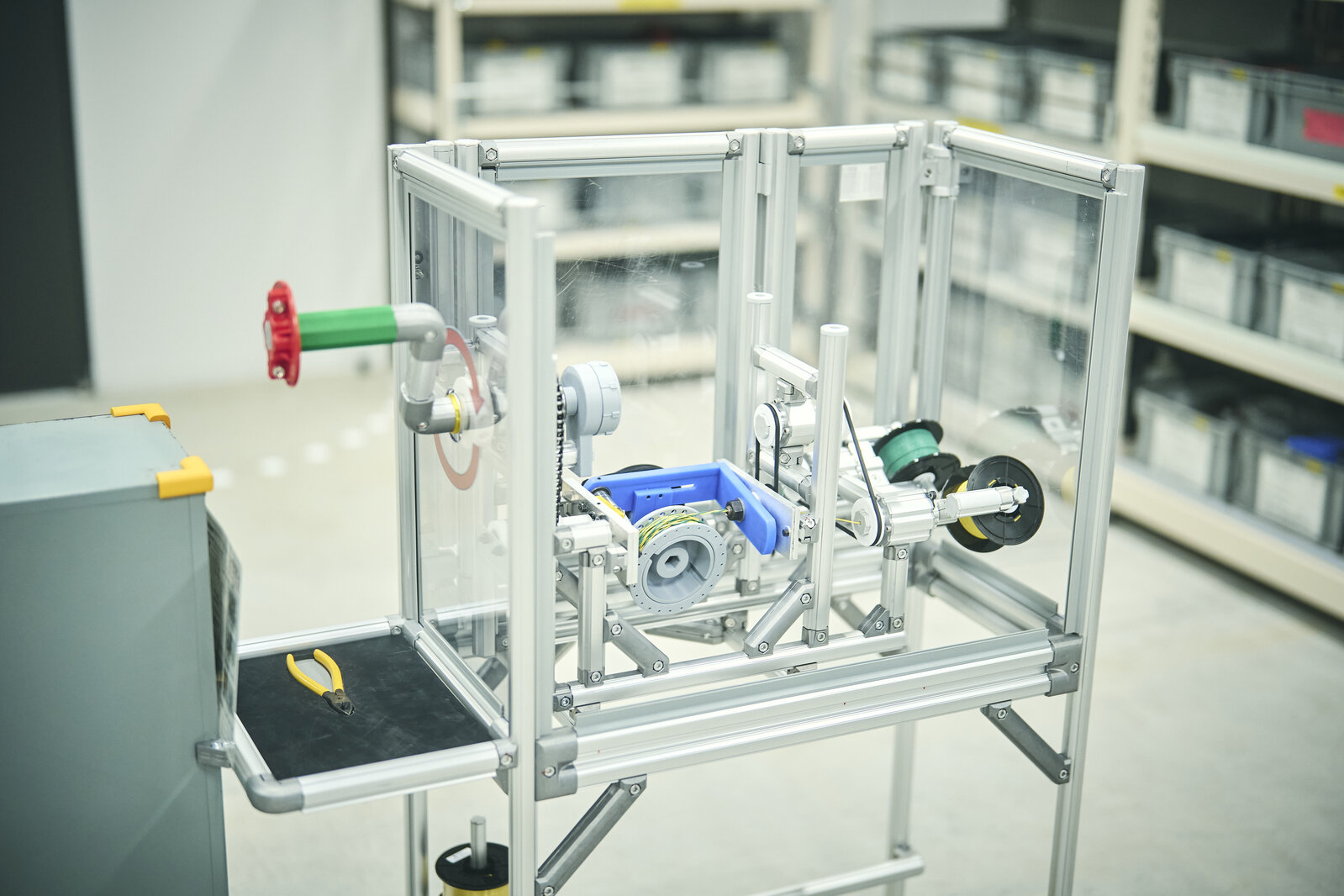

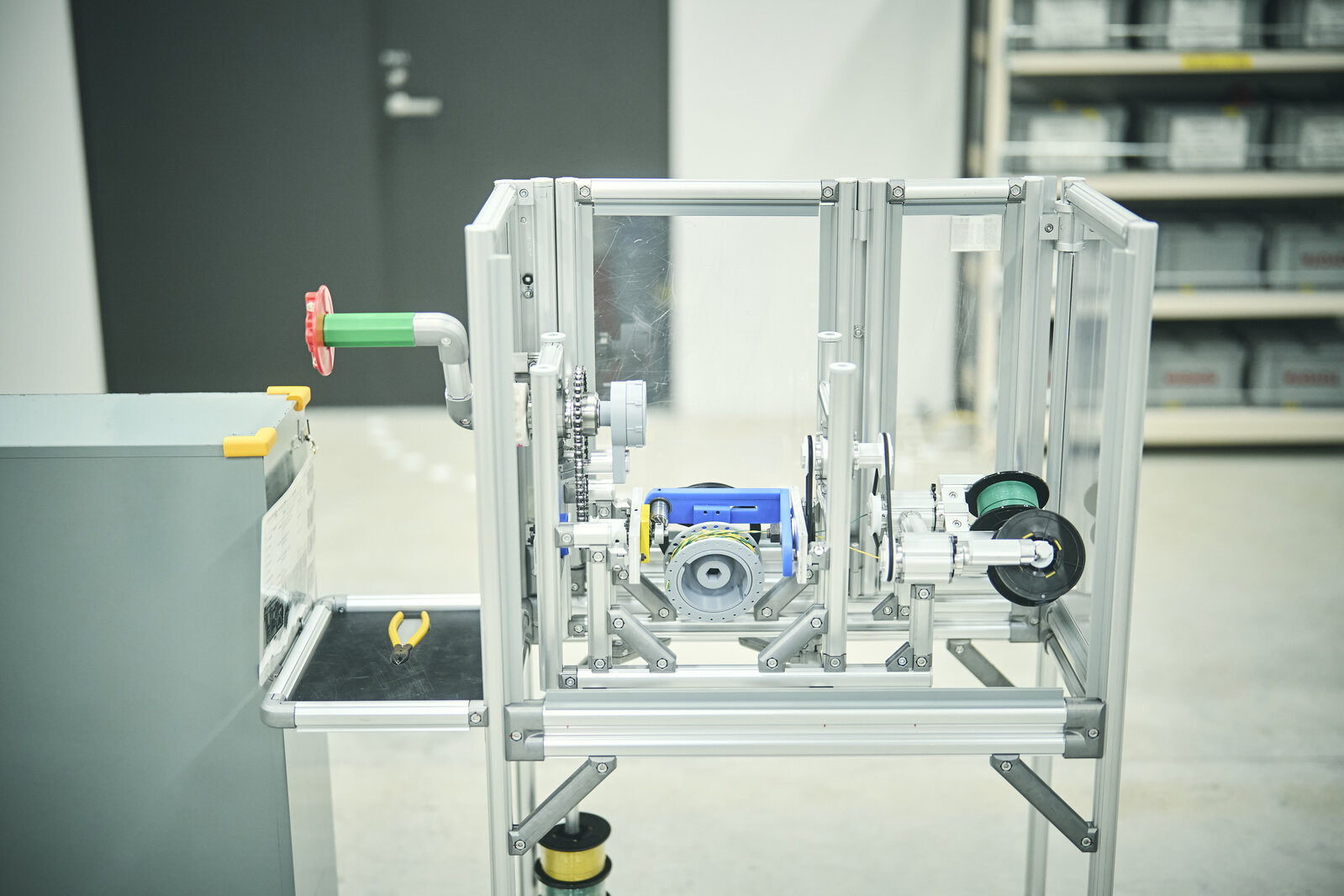

まずは、完成した「ツイストマシーン・ジグ」を見てみよう。

操作は簡単。ケーブルが巻かれたボビンを2つセットし、中央の空ボビン側面にある穴にケーブルの先端を差し込む。あとはハンドルを回すだけで、ツイストペアケーブルが巻かれた状態に。メモリを確認し、必要な長さになったらニッパーで切って、できあがりだ。

登 寿希弥

開発をスタートするにあたり、まずはメンバー9人で話し合いました。最初に出てきたのはコンパクトにしたいという思いです。

従来の方法では、5mの配線をつくろうとすると単純に5mの距離が必要だったんです。ツイスト後に巻き取る工程のままだとスペースが必要だったため、「ツイストしながら同時に巻き取る」という構想になっていきました。慣れない3DCG*ソフトも使いながら、動きを再現しつつ検証しました。

*コンピュータ上で仮想的な3次元空間を構築するソフト

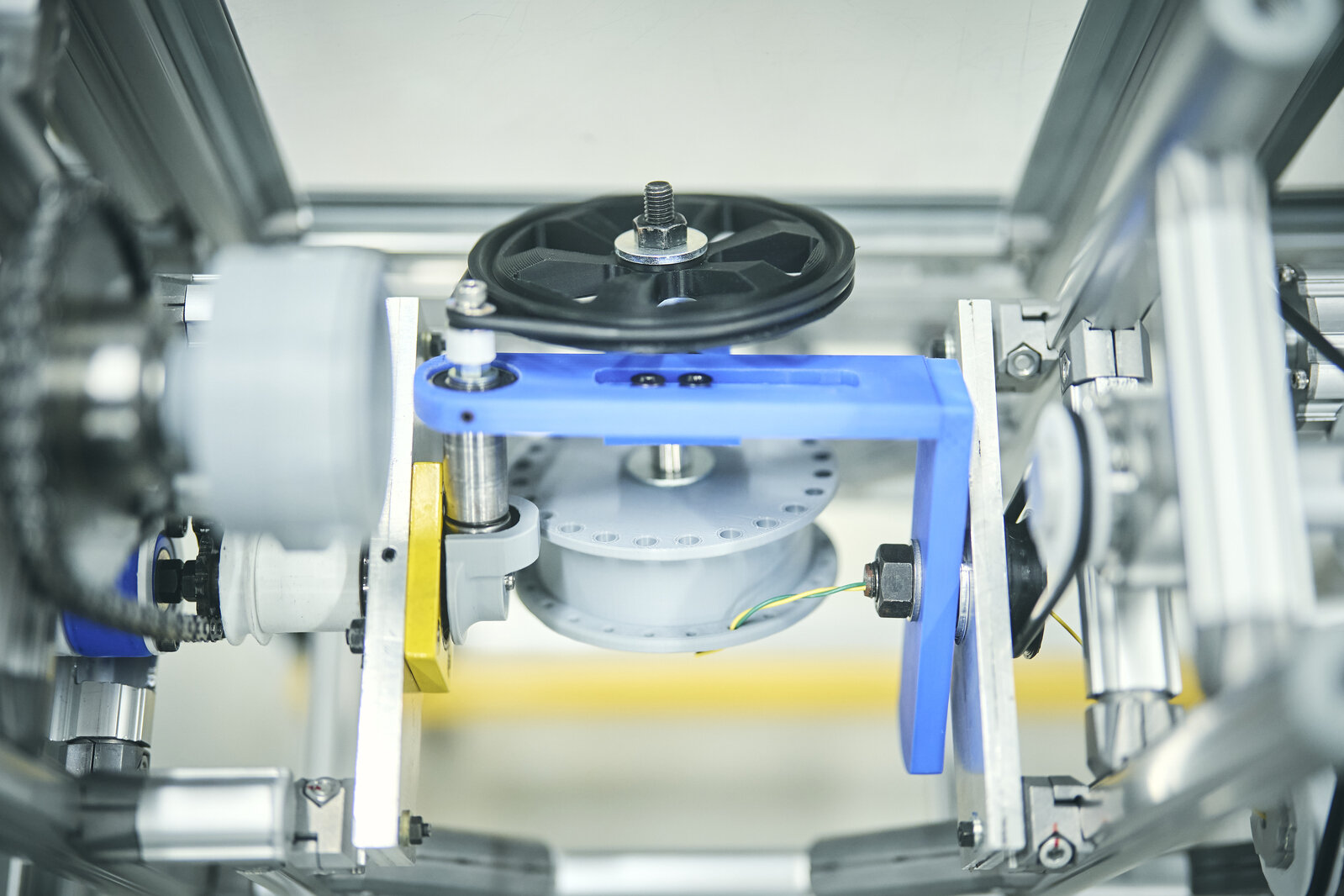

3DCGソフトで検証したのは、ベベルギア(かさ歯車)を使うことで、自転しながら公転させる仕組み。さらに、そこにつながったプーリー(円盤状の部品)が回転することで巻き取りがおこなわれる。そこまでに5ヶ月ほどを費やした。

次なる壁は「ねじれ」。原因は、片側を固定しているためにコード全体がねじれてしまうこと。1~2ヶ月みんなで悩み、「固定している部分も回してしまえばいいのでは?」という発想が生まれた。

安全面にもこだわり、レバーを握らないとハンドルが回らず、扉が開いていると作動しない設計にした。手が挟まれないよう、両手で作業しないと機能しない。そこには「安全は作業の入口」という精神が宿っている。

ベースの筐体にはアルミを再利用したグリーンフレーム、ギアやチェーンは社内調達した。長さを測るメモリ付きのカウンターは3Dプリンターで製作。さらには、エコステーションに捨ててあったグラインダーの部品を再利用してベベルギア(かさ歯車)にしたというから驚きだ。結果、総コストは約5万円に抑えられたという。

完成まで約8ヶ月。ルナクルーザーの開発評価では、今までに合計300mほどの配線ケーブルを作成し、工数として月に2.25時間の低減となった。

このツイストマシーン・ジグのおかげで、評価中に急遽信号線を追加したいとき、すぐに製作ができ、開発を止めることなく円滑に進められたという。JAXAさんの納期までに評価を完了することに貢献できている、とも教えてくれた。

創意くふうがもたらしてくれた、賞金よりも嬉しいこと

登はこの提案で、3万円の賞金を獲得。だが、それ以上に嬉しいことがたくさんあったという。

「他の職場の方から、“機構がすごい” ”レベルが違う” “これ欲しい”といった声をいただいたときは嬉しかったです。また、メンバーがお互いに”いいね”と評価しながら、楽しく開発することができました。職場が活性化したんです」

創意くふうを通じてコミュニケーションが生まれ、「ありがとう」の気持ちが伝わる。それがこの制度の魅力だという。

最後に「改善とは何か?」を聞いてみた。

「人を幸せにすることだと思います。誰かのために改善すると、その人に感謝されて嬉しくなる。それを原動力に改善が続いていくんです。そうやって、人の笑顔や喜びが連鎖していく。それが改善の魅力だと思います」