本業とは関係ないように見える取り組みを紹介する「なぜ、それ、トヨタ」。今回は小学校の働き方⁉︎

小学校で授業を受けているのは、子どもたち、ではなく先生!?

近年、社会問題にもなっている教師の長時間労働。働き方改革を目指して、福岡県のある小学校ではトヨタ生産方式(以後TPS)を取り入れているという。

果たしてクルマづくりで培ってきた技は、学校でも通用するのか…?

トヨタから先生たちへ難問

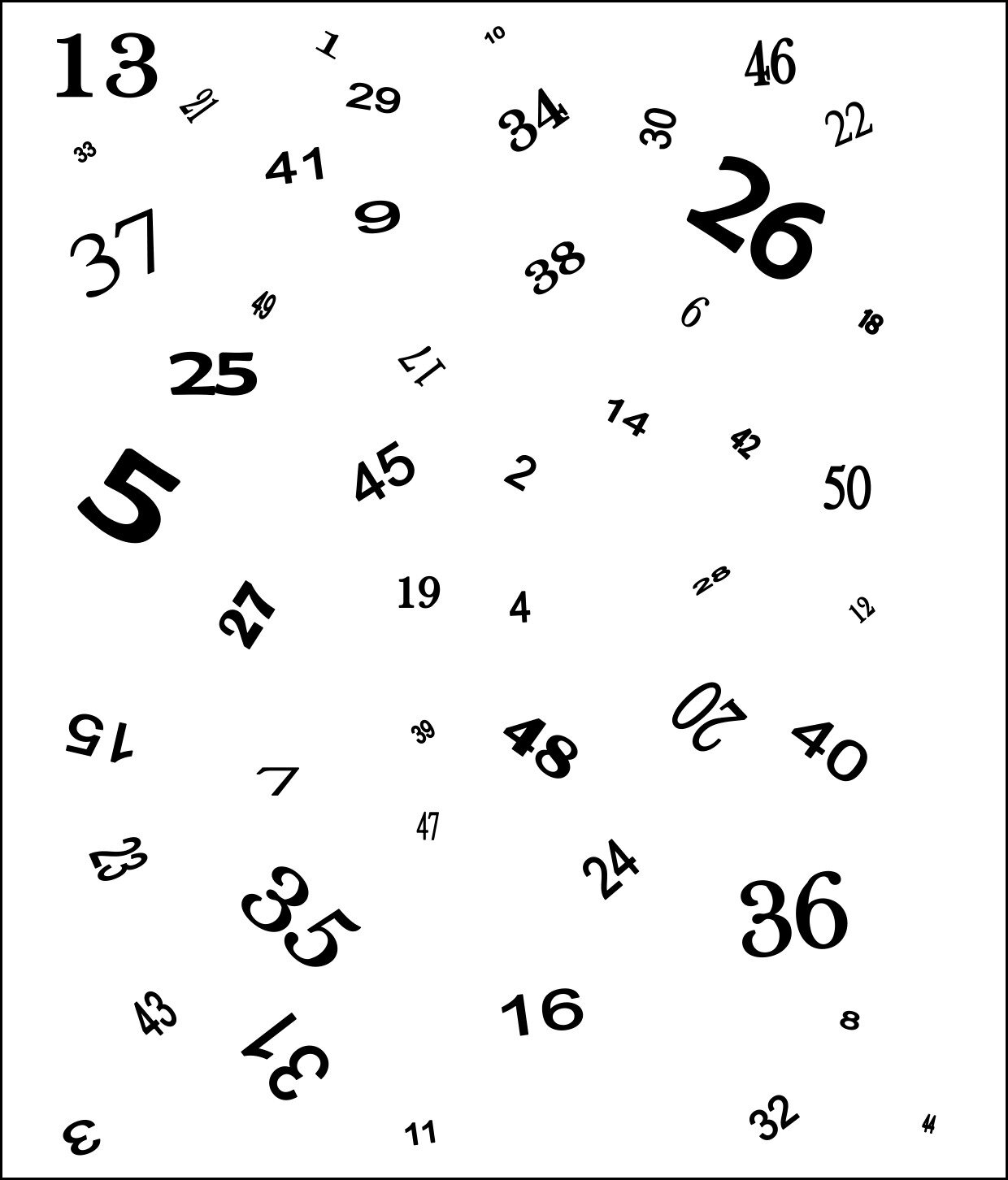

いきなりですが、読者のみなさんに問題です。

この表の1〜50の数字を順に数えた場合、何秒かかりますか?

これは、法則を見つけることで作業をラクにするトレーニング。答えは後で紹介するが、あることに気づけば一気に時短できるのだ。それは仕事でも同じ。

トヨタ自動車九州 TPS推進室 熊田浩グループ長

先生たちは、行事の準備、経理処理など多数の作業に追われています。だからこそムダをなくす法則を知り、仕事をラクにすることが重要。そうすれば子どもたちと向き合う時間も増やせるはずです。

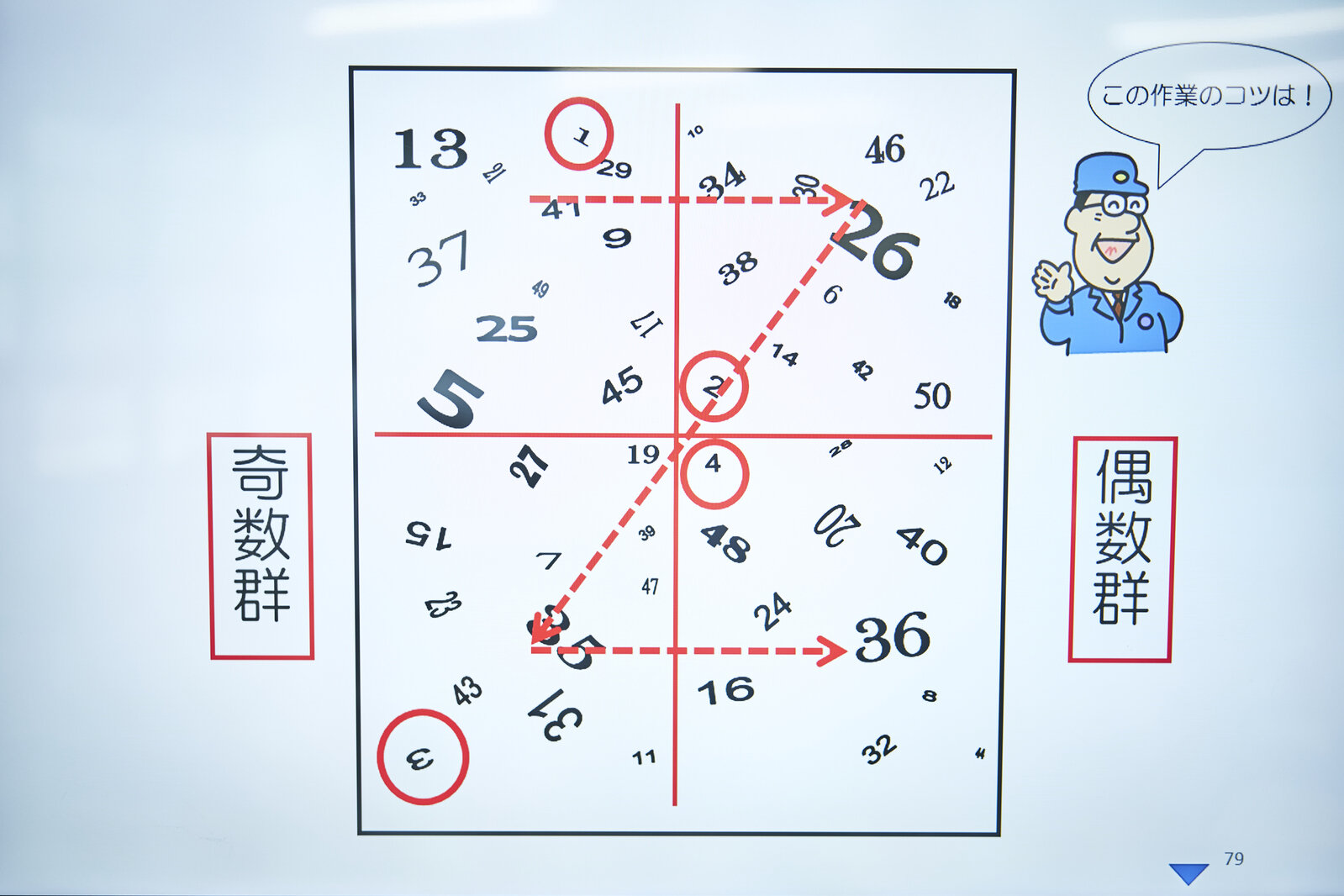

ちなみに、先ほどの答えはこうだ。

4つのエリアに分けると、左上→右上→左下→右下と数字が順番に割り振られている。この法則を知れば大きく時短が可能だ。

今回取材したのは福岡県宗像市の赤間西小学校。働き方改革のモデル校として、昨年の夏からトヨタ自動車九州のメンバーが現場に入り込み、先生たちと一緒にTPSの実践に取り組んでいる。

宗像市教育委員会の小森琢馬係長は「民間の力を借りて、学校の働き方改革を違う視点で推し進めたかった」

「市としても、水泳授業の指導を民間に委託するなど業務改革を進めていますが、外部目線で見たときに、どこに課題があると感じ、どう改善するかを知りたかった」と語る。

学校側からはこんな声も。

宗像市立赤間西小学校 川上文香教頭

教育現場にムダなことは1つもない。そう思っていました。ただ、トヨタさんからアドバイスをもらうなかで、視点を変えるとムダがあったんだと気づかされたんです。新しい視点で見ることの重要性を学べました。

どうなる!?「だるま問題」

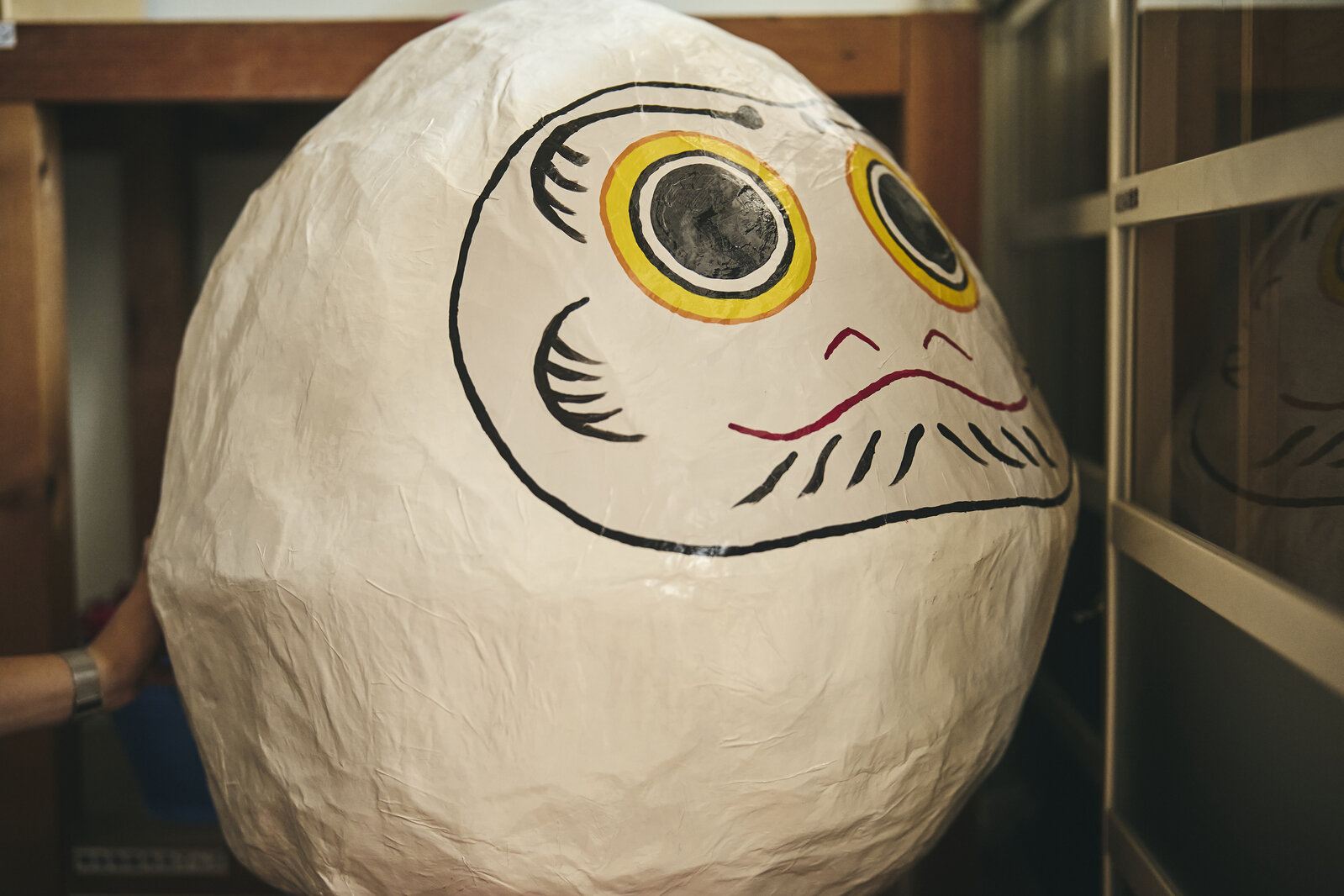

月に1度、トヨタ自動車九州の担当者が学校を訪問。取材したこの日、議題に上がっていたのは体育準備室の使い方だ。そこで起こっていた「だるま問題」とは…。

この巨大だるま、年に1度の運動会でしか使われない。にも関わらずモノが溢れる体育準備室では手前にしか置くスペースがない…。その結果、よく使う他の用具が取り出しにくくなっていた。

トヨタ自動車九州 TPS推進室 佐々木重博シニアエキスパート

屋外の倉庫に移動しませんか?と相談しました。でも先生たちは反対されたんです。「地域の人がつくってくれた大切なダルマなので、劣化しやすい屋外には置きたくない」という理由でした。

そこで先生たちが話し合って、体育準備室を整理し、置き場所を探すことになったんです。トヨタ側はあくまで提案するだけで、決めるのは先生たちです。

改善は、一過性ではなく定着することが重要だ。

そのため学校側に改善意識が根付くように、トヨタはあくまで提案や相談のスタンスを取っているという。いわば、土壌づくりのサポートだ。

そして体育準備室の大掃除がスタート。紅白のだるま兄弟は、掃除が終わるまで廊下で待機。本当にスペースが生まれるのか不安そうな顔をしていた。

掃除中に我々が「これ何ですか?」と聞くと、先生も「何ですかねコレ…」と使い道がわからないものも…。本当に必要か、置き場所は適切か、先生たちが自分たちで判断。

掃除が終わると奥側にスペースが生まれ、問題も解決!部屋がキレイになるだけではなく、使いやすくもなった。

先生たちは、忙しくてモノを整理する時間を確保できなかったという。だが、忙しいからこそ、モノの置き場を決めてルールをつくったほうが、全員のムダな時間はなくせるのだ。

次のページでは、みなさんの職場でも参考になるヒントが多数。是非マネしてみませんか?