クルマ好きを惹き付けてやまないエンジンの音。エンジンが無くてもドライバーを楽しませる音がするBEV。電動化時代の音づくりとは?

電動車独自の音づくり

「クルマと対話することができる音」というトヨタの音づくりの基本思想は当然のように電動自動車(EV)にも貫かれ、エンジンのないBEVの中にもエンジンサウンドづくりの哲学が脈々と受け継がれている。

UX300eの音づくりをするのにフォーミュラEの音も調査したという。ただ、原音を聞くと歯医者のドリルのようで、さすがにそのままでは出せない。ギア系の騒音や気流音などの高周波音は不快なのでバサッとカットして、モーターらしい音(モーター次数音)だけを取り出して使うことにした。

それでも高周波数の耳障りな音が残ってしまうのでローパスフィルタ、簡単に言うと高い音をカットして、低い音だけを通す網みたいなものを使って不要な高周波数をカットした。

ただ、どこまで高周波音をカットすればいいかというのは、UX300eの市場となる日本、中国、欧州の人たちに実車で評価をしてもらい、3kHz(セミの高音の鳴き声程度)では被験者全員が不快に感じ、2kHz(水滴が落ちるときの高音の音)では95%が問題ないということで、2kHz以上の音は使わないと決めたという。

クルマと対話するためには、車速を認識させるための音づくりも大切な仕事だという。

佐野主任

時速80キロまでは「スムーズかつリニアな音」、120キロ辺りまでは「伸びや広がりを感じさせる音」、それ以上になるとパワー不足になって加速しないので「“もうこれ以上伸びないよ”という音」という3音源をつくりました。

そして、それら3つの音源を、変速ギアを持たないモーターの特徴を反映して、なめらかに繋ぐことにしました。

その後に誕生した、LEXUS初のBEV専用モデル RZでも「3つの領域に分けて音源を重ねていくという思想は同じ」とレクサス車両性能開発部第1車両性能開発室の中山裕介主任は説明する。

中山主任

モーターが発する次数音をベースに音源を重ねることで、機能由来の音を想起させながらもLEXUSならではの音を表現しています。

重ねる音源には、“プライム(素数)”と呼んでいる特殊な音源を使ってオリジナリティを高める工夫がなされています。このプライムは“素数倍次数”を意味していて、単純な倍音ではない音というとわかりやすいでしょうか。

自由が故の難しさ

BEVは表現の自由度が高いゆえのサウンド開発の難しさがあると佐野主任はいう。「みんなが思うBEVサウンドが違いすぎて、方向性がまとまらないんです。特にたくさんの人が関わるモデルでは収拾がつかなくなるのが目に見えているので、事前に基本となる音をしっかり準備するといったことが必要」なのだそうだ。

一方、BEVならではのメリットもある。特にサウンドデザインをする前段階のノイズクリーニング、いわゆる「白いキャンバス」づくりは比較的しやすいという。

佐野主任

電動車は静かなのでファンの音や水が流れる音など、エンジン車では聞こえないような音が聞こえてしまうのがやっかいですが、地道にひとつずつ対応していきます。ちょっとした空気の流れで気流音が発生しているのなら空気が入らないように対策するといったことです。

それから制御スイッチが多いので、いろいろなところで「ジー」とか「チー」といった電磁ノイズの音が出るのはBEV特有ですね(笑)。

とはいえスイッチングをしているメカニズムが分かれば対策は可能ですし、多くは高周波音の現象で、エンジン車と違って低周波音の音源はモーターくらいしかないのはいいところです。

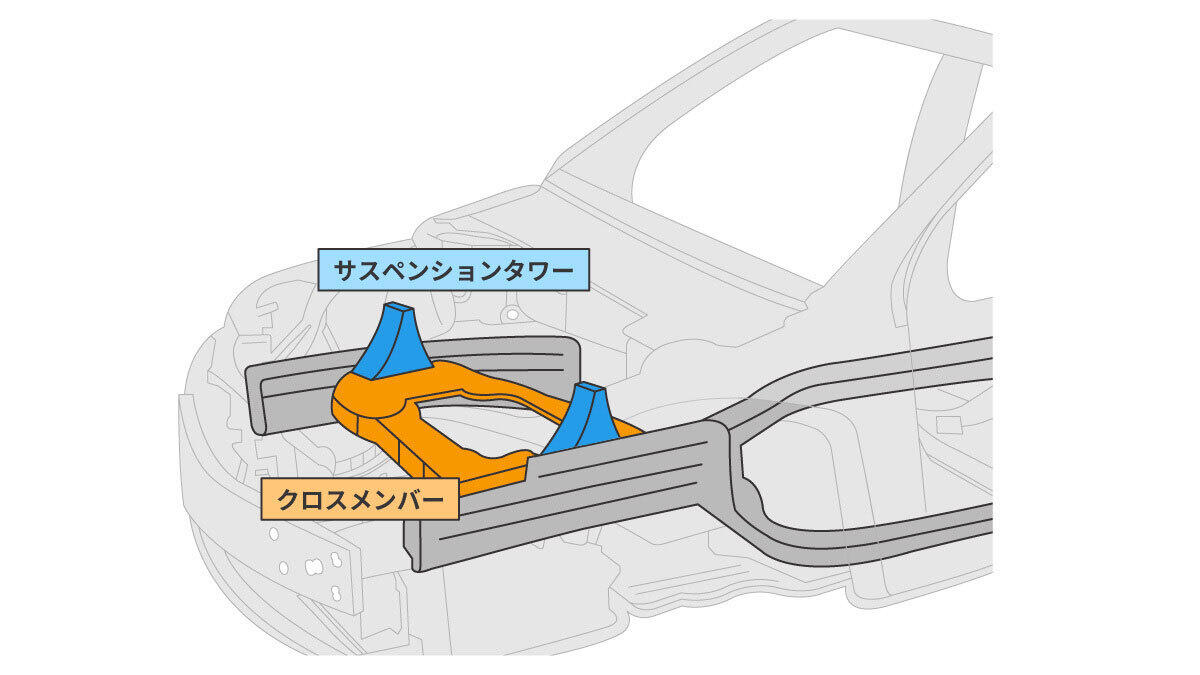

BEVはモーターを載せるためにサスペンションタワーの間にクロスを入れて繋ぐ。これでサスペンションが倒れこむのを防ぐことでロードノイズを抑えられるという。特にFFは効果的だそうだ。

また、BEVは下に重いバッテリーがあるというのもひとつのメリットだという。

最終的には実車で確認しながらノイズ音を出している箇所を対応していくのだが、「可能」といいながらも、ノイズクリーニングはやはり地道に丹念に取り組まなくてはいけない仕事なのだと思い知らされる。

それでは、地道に丹念につくり上げた“白いキャンバス”に、LEXUSのBEVならではの世界を描いた「UX300e」と「RZ」のサウンドをお聴きいただきたい。もしかしたら、どこかに雷神の気配が感じられるかもしれない。