オフィシャルローンチを今秋に控えるウーブン・シティ。準備が進むのはインフラだけではない。今回は住民の募集や受入に取り組むチームに話を聞いた。

アイデアの種はすぐ側に

インベンターと同じく大切な存在であるウィーバーズ。冒頭紹介した説明会では、そんなウィーバーズ候補の参加者が、ウーブン・シティの理念を理解し、街での生活や実証実験への参加をイメージしやすくなるように工夫されている。

何と言っても目を引くのは一面に敷かれた芝生。このアイデアには元ネタがある。

「堅苦しくしたくない」「ウーブン・シティの中にはまだ入れないけれど、街の雰囲気を少しでも感じてほしい」――。

WbyTとしても今回が初めての説明会。伝えるべきことは決まっていたが、どう伝えるのが良いかということはポイントの一つだった。

特に注目したのは“世帯”。今回の説明会参加者には単身者もいれば、夫婦、子ども連れの家族もいる。住民候補に手を挙げた人は、街のことを知っていたり、熱意も高いかもしれない。だが、一緒に引っ越してくることになるパートナーや子どもたちも取り残すことなく、興味を持ってもらうためにはどうするか? 今後、一般の方の募集につなげていくためにも、楠さんをはじめ、WbyTのメンバーはさまざまな意見を出し合った。

そこで昨秋目を付けたのが、メンバー自身が働く東京・日本橋のオフィス。ここの一画にはこのようなエリアが設けられている。

もちろんオフィスには会議室もあって、そこでは大事なミーティングが行われている。一方で、こうした芝生の上で足を伸ばして、ざっくばらんに話し合うこともあるという。

「あまり堅苦しい仕事の場じゃなく、思っていることも全部相談できる、部署の壁を越えて一緒に解決できるカルチャーというか雰囲気だったりします。きっとウーブン・シティがオフィシャルローンチしても、そういったフレンドリーな雰囲気は変わらずにあるだろうなと。その雰囲気を会場でも感じてもらえるのではないかと思いました」と楠さんは語る。

当初は長机に椅子を並べる案もあった。だが、芝生の上なら、参加者同士の距離も近くなって、リラックスして話を聞いてもらえるのではないか。すぐに会場のイメージラフが描かれ、準備が進んだ。

芝生と道路がある説明会

説明会では、会場を二分する形でウーブン・シティを知ってもらうための体験会も同時に開催していた。そちらの様子も紹介したい。

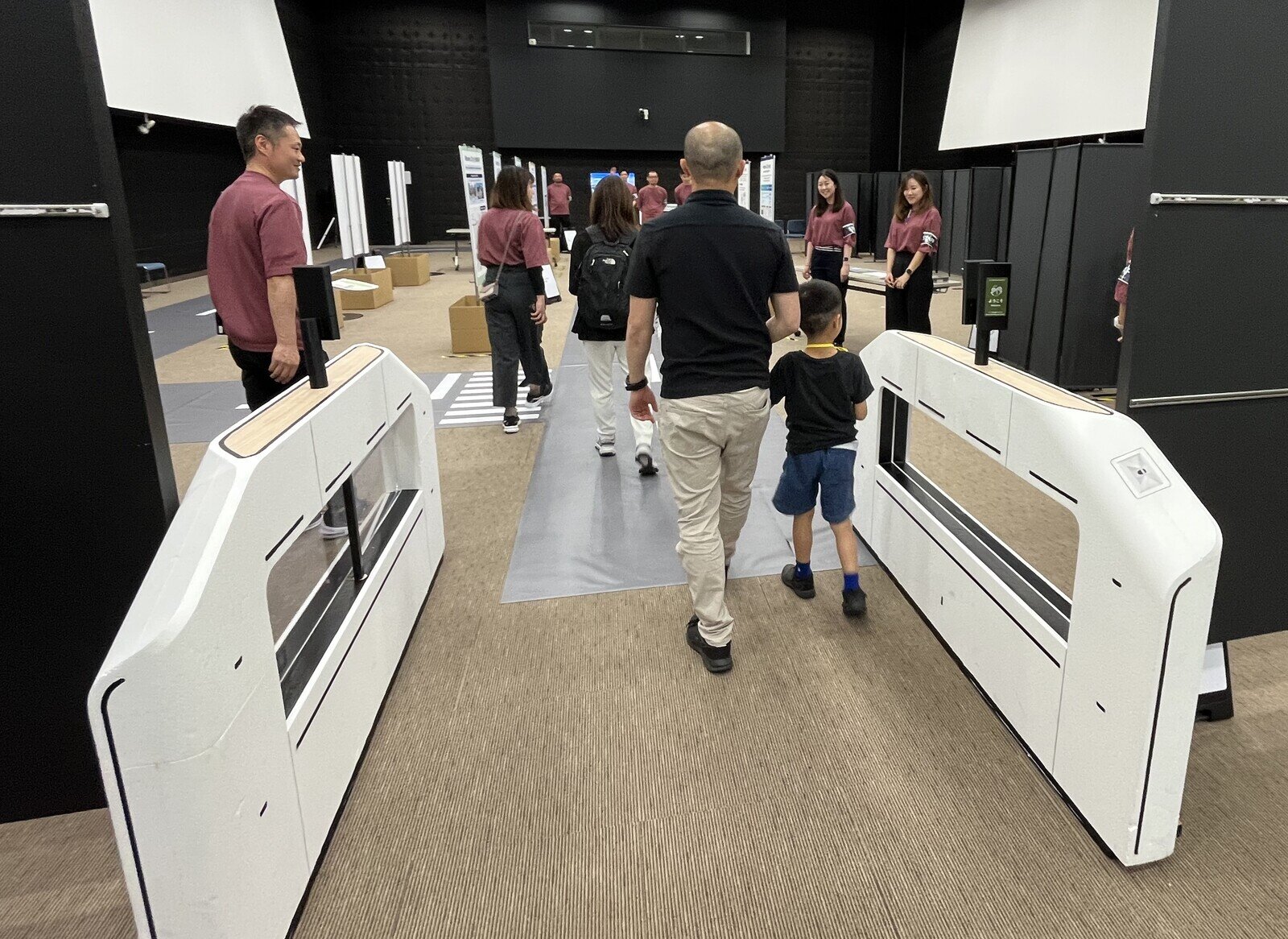

参加者は、前回の記事でも紹介した、ウーブン・シティのウェルカムセンターにある入場ゲートの模型をくぐって体験会場へ。説明会会場が芝生なら、こちらはモビリティのテストコースらしく、動線が道路になぞらえて表示されていた。

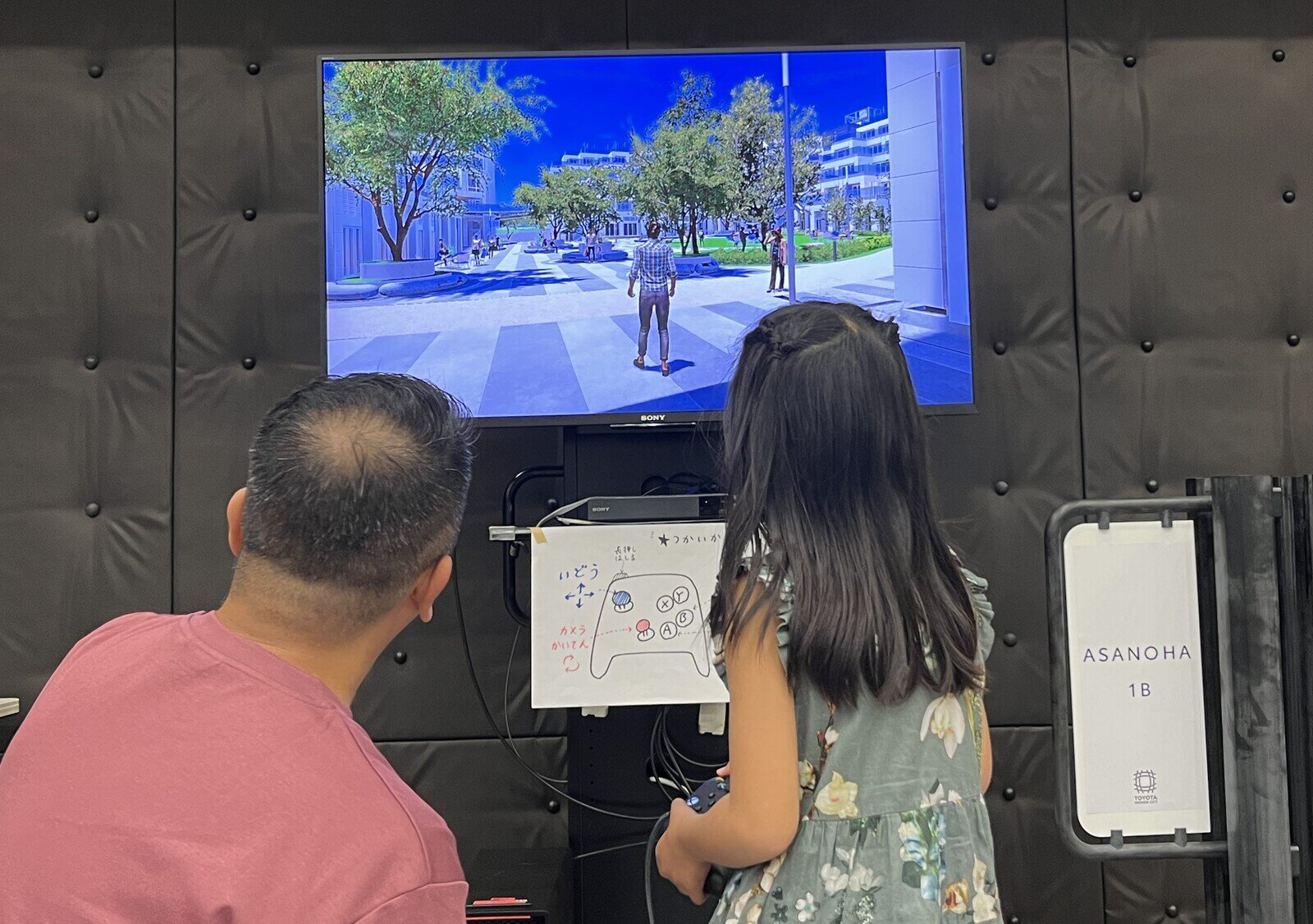

体験会場で参加者は、ウーブン・シティでの生活や周辺環境をパネルで説明していたり、VRで街を散策したりできる。

ロボットとのすれ違い体験では、ウーブン・シティの住居エリアを移動する搬送ロボットが、人を検知して自動で回避。この通路は、住居の共用廊下とほぼ同じ道幅が採用されている。

すれ違い体験後は、スタッフが感想をヒアリング。実証への参加やフィードバックがどのような形で行われるのか、こうした体験を通じて参加者にその一端を感じてもらっていた。

ちなみにトヨタイムズでも参加者に話を聞いてみると「ロボットがこちらに気付いているか分かった方が(何かサインがあった方が)安心できる」、「子どもだけでも避けてくれるのか気になる」といった感想があった。こちらは今後の進化に期待したい。

成田篤さんは、UX(ユーザーエクスペリエンス)と呼ばれる、体験設計を担当するチームの一員。こうした説明会や体験会などを、楠さんたちのチームとも連携しながら形にしている。2つの会に込めた想いをこのように話してくれた。

成田さん

我々のようなウーブン・シティで働く人と、ウィーバーズと、インベンターとどういう関係をつくりたいか? ということを(みんなで)話していて、「ウィーバーズはお客さまとして受け入れる存在ではなく、同じウーブン・シティで未来のモビリティをつくっていく仲間」という関係でありたいということが根底にあります。

オフィスの空気感を取り込んだ説明会や、体験会の雰囲気も、なるべく(私たちが)上から伝える、(参加者は)受け止めるではなく、対等な仲間として受け入れてもらえるような関係をつくっていく。それで笑顔で皆さん帰られていたので、本当にうれしかった。

「ウィーバーズはお客さまとして受け入れる側ではなく、同じウーブン・シティで未来のモビリティをつくっていく仲間」――。この想いは、説明会や体験会を設計するチームだけでなく、ウーブン・シティでの受け入れ準備を進めるチームにも共有されている。