災害発生時、安全な避難経路は? 支援に使える道は? 人を救う最適なルート選択に、「通れた道マップ」への注目が高まっている。

人を救うサービス

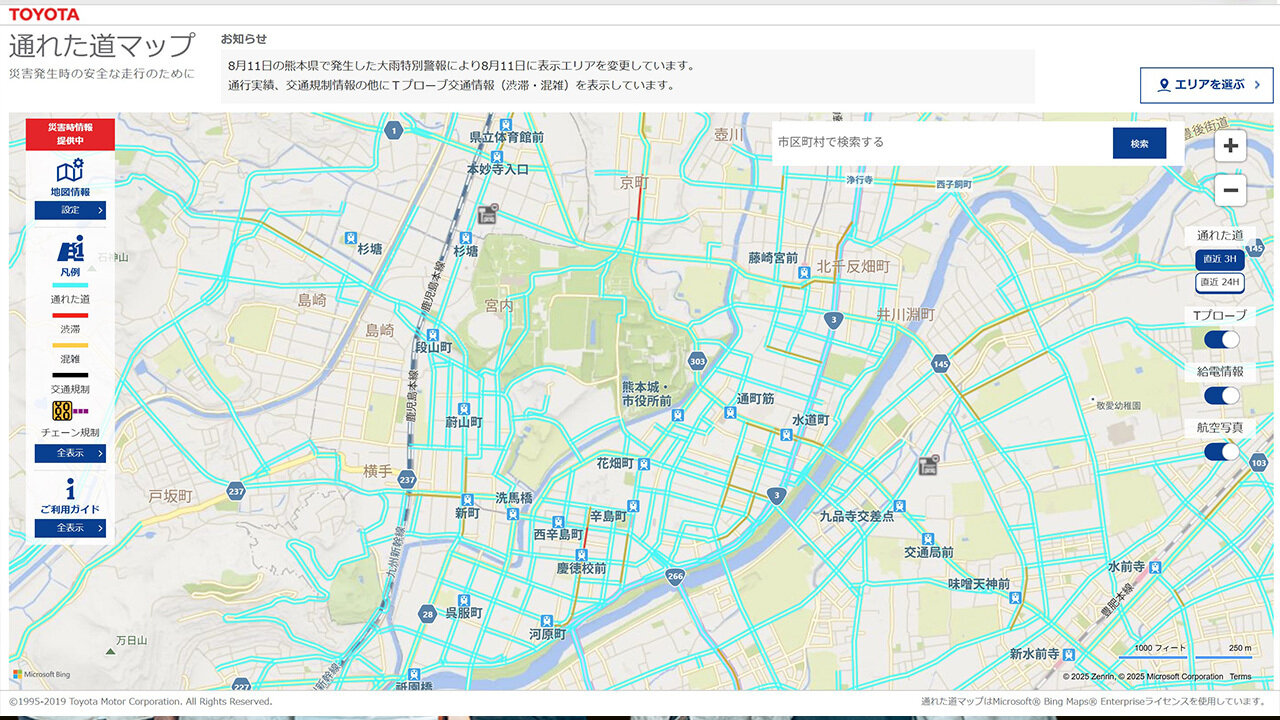

「通れた道マップ」の使用方法はシンプルだ。まずはお手持ちのスマホやPCなどでサイトにアクセス。サイト内で都道府県を選ぶか市区町村名を入力すると、そのエリアが表示される。広域から詳細まで見ることができ、避難や救援ルートを決める重要な判断材料になる。

以下の画像は、ある日の東京駅八重洲口周辺を表示したもの。多くの道は、クルマが問題なく通行したことを示す青色になっているが、赤枠で囲んでいる日本橋三丁目交差点付近は混雑を示す黄色になっている。

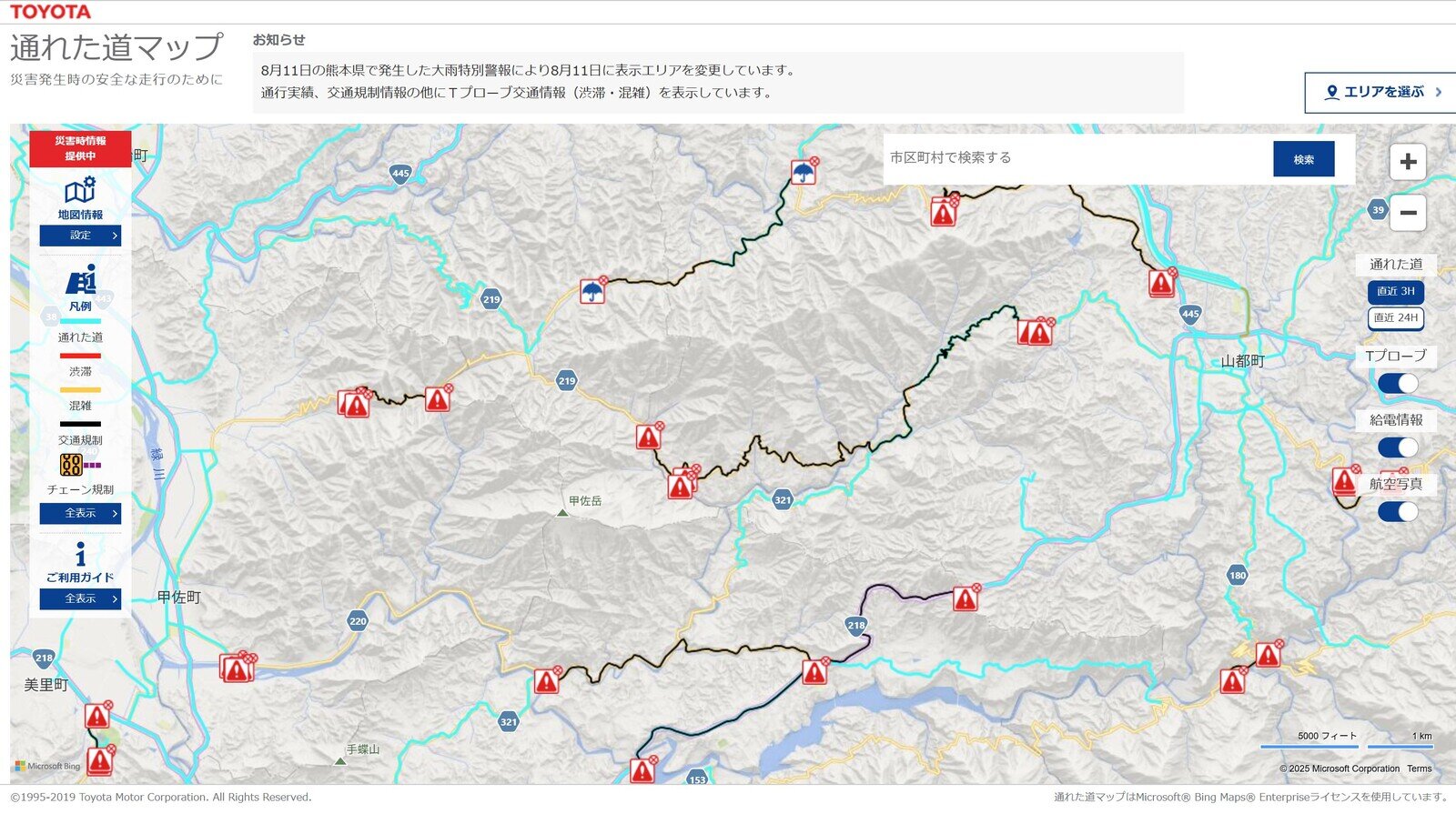

こちらは、2025年8月上旬に豪雨に見舞われた熊本県内の山間部を表示したもの。災害を示す赤い「!」のアイコンが数多く出現。また複数の道が、交通規制を示す黒色になっている。

利用者は、こうした情報を参考に避難や支援に最適なルートを選択していく。

これまで規制原因のアイコン表示や直近3時間の通行実績表示は、利用者の要望をもとに改善されてきた。直近も全国の自治体、防災関係の企業、NPO法人、トヨタ災害復旧支援「TDRS」などからヒアリングを行い、新たな改善も検討している。

特に通行実績の情報更新は、被災地の状況が刻一刻と変化することもあり、過去3時間における集計から1時間というより短い単位での集計を望む声もある。

ただ「通れた道マップ」は実績を表示する特性上、更新頻度を短くするほど、交通量の関係で偶然クルマが走っていなかっただけなのか、被害が発生し物理的に走れない状態にあるのか、判断が難しくなる。

また、災害発生時は地面の隆起や陥没、倒木などにより普段通りに通行できない道もある。こうした道に対して、自衛隊や消防、ボランティアコーディネーターといった、被災地支援に向かうことに慣れた人は、安全に配慮しながら通行できるかもしれない。あるいは悪路に強い大型車や、小回りが利く小型車など、条件を満たすことで通り抜けられる可能性もある。

このように“通れた道”として判定されていても、通行できる人やクルマを選ぶ場合があるので注意が必要だ。

更新頻度や通行したクルマの車型、道路状況の詳細な情報はニーズが高いという。

「通れた道マップ」プロジェクトを取りまとめている、コネクティッドデータ基盤開発部の高橋 誠主幹は、今まさにこうした課題と向き合っている。

高橋 主幹

「この道は通れない」と言ってもらった方が分かりやすいという意見もやはりあります。

「通れない」という情報を示す方法が技術的に確立できれば、例えば孤立集落で、外につながる道が全部通れなくなっているから、いち早く救援が必要といった判断をするための新しいソリューションにつながります。

ただし、「この道は通れない」と言い切るのはとても難しいです。プローブ情報だけで「通れる」、「通れない」の判断をすると推定の要素が入ってしまうので、ドライブレコーダーの映像を活用するなど、何かできないか幅広く検討しています。

一番大事なことは、我々提供者の目線ではなく、利用者の目線で役に立つサービスを提供することですので、現場の声に寄り添った機能改善をしていきたいと思っています。

改善点はあるものの、「通れた道マップ」が安全な避難・支援のルート策定に役立っていることは言うまでもない。ヒアリング先からは、能登半島地震の復旧作業に向かう際、「通れた道マップ」が手がかりになったおかげで、計画通り進められたという声も届いている。

自治体や企業からの改善を望む声は期待の表れでもあるのだ。

橋本 駿主任はプロジェクトのメンバーに入って半年ほど。以前はクルマのアフターサービス部門で遠隔故障診断のサービス開発を担当し、「事故が起きないようにする」、「クルマが人の命を奪わないようにする」という意識で業務と向き合ってきた。

「通れた道マップ」に携わるようになり、今までとは違ったやりがいを感じている。

橋本 主任

ある燃料輸送をしている会社さんにヒアリングしたときのことが印象に残っています。

能登半島の災害の際、この輸送会社さんは病院へ自家発電用の燃料を運ぼうとしていたのですが、何度か通行止めに遭ってしまい到着がギリギリになってしまったそうです。病院の電力が尽きてしまうと人命に関わる事態になるので、肝を冷やしたと伺いました。

当時は「通れた道マップ」の存在を知らなかったようで、その場で紹介すると「こういったサービスがあれば、次からは迷わずに行けます。これは人を救うサービスですね」と言われました。

熊本県さんからも同じような話をいただいていて、発災直後の72時間という人の命が助かるか助からないかというところで、いち早く救援に向かわなければいけない。そういった時に、情報が錯そうしている中で、信頼性の高い「通行実績情報」があると、すごく役に立って人命救助につながるとおっしゃっていただいています。

こんなに人から期待される仕事はなかなかできないことなので、すごくやりがいを感じています。

内閣府が2022年に行った世論調査によると、「自然災害が起こった時に充実してほしい情報」の第5位が「道路や交通機関の渋滞・運行状況」。「通れた道マップ」は、このニーズに応えるものの一つとして、さらに認知度を高めていくことも重要になってくる。

そして今、高橋主幹や橋本主任、トヨタ・モビリティ基金(TMF)とともに、「通れた道マップ」を被災地救援に活用するべく、実証実験の準備を進めているのが熊本県だ。