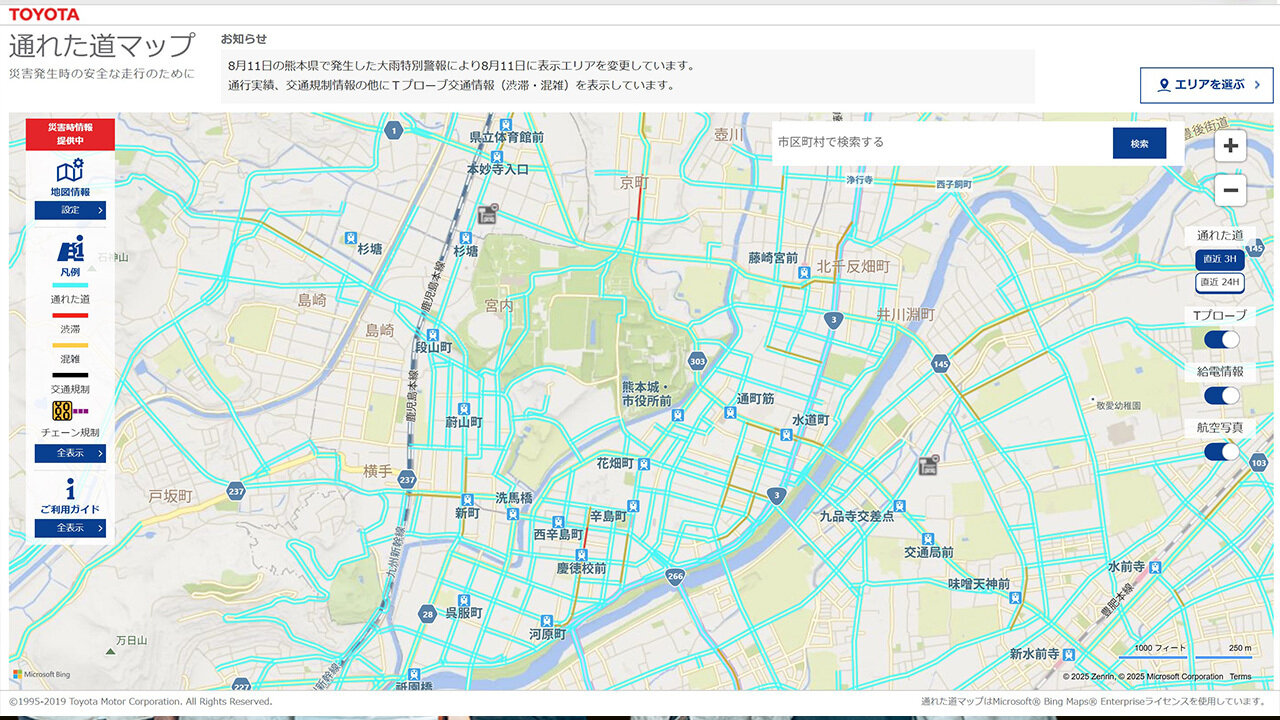

災害発生時、安全な避難経路は? 支援に使える道は? 人を救う最適なルート選択に、「通れた道マップ」への注目が高まっている。

情報共有を素早く正確に

――熊本地震では救援部隊を派遣する際どのような苦労があった?

鳥井 危機管理監

国道などの道路が土砂崩れで通れない、橋が崩れている、トンネルも崩落して通れないといったことで、熊本市から行ける道がなく、どうやって被災地に入っていくか非常に苦労しました。

阿蘇市は、山間部にあるため急傾斜地がありますし、トンネルも橋梁もあります。そういう部分は災害に対して脆弱なところがあります。しかも平地ではないので、どこからでも救助に向かえるわけではありません。

被災した方もいらっしゃいましたし、孤立して助けを求められている方、また観光でたまたま阿蘇に来られていた方もいらっしゃいました。

ヘリコプターで(救援部隊・物資を)送る手段もなくはないですが、天候に左右されますし、量も限られます。そのため陸上から行けるのであれば陸上からが基本となります。

――熊本県の交通事情は?

鳥井 危機管理監

熊本は地方なので、基本的にクルマ社会。データを見ると、1世帯当たりの保有台数が全国平均1台に比べて1.3台とかなり多いです。

そういった意味でもクルマに頼った生活をしていて、震災のときに「何度も地震が来るのが怖い」と、車中泊をされる方もたくさんいらっしゃいました。クルマの中の方が安全だと思われたのだと思いますが、そういう人たちを把握することと、支援や情報をちゃんと届けることが当時課題になったので、そういったことも解決していけるんじゃないかと思っています。

インタビュー中、鳥井危機管理監が強調したのは「情報共有」。関係機関に効率的かつスピーディーに動いてもらうためには、情報を素早く正確に共有できるかが勝負になる。だからこそ「通れた道マップ」にかかる期待は大きい。

10月の実証実験以降もブラッシュアップし、さらに活用できるように熊本県とトヨタは来年2月にも訓練を行い、連携を重ねていくという。

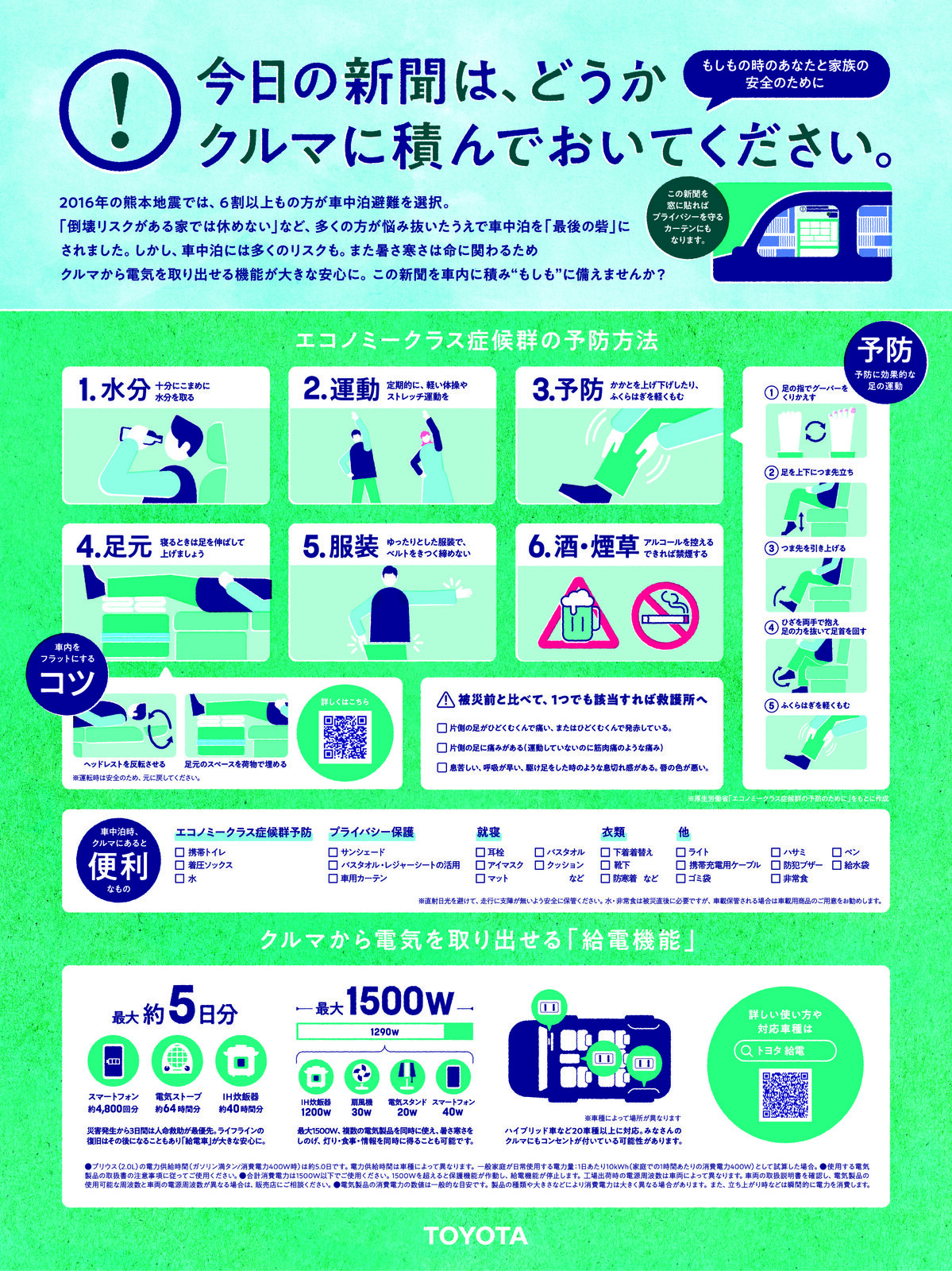

車中泊にも備えを

最後に防災の話題でもう1点。

9月1日付の中日新聞にトヨタのこんな広告が掲載された。

鳥井危機管理監の言葉にもあったように、特に地震などの災害発生時は、プライバシーの確保や家屋の倒壊を恐れて車中泊を選択する人は少なくない。

この広告は、そんなときの注意点をまとめたもの。

広告面以外の紙面もカーテン代わりに使うことができるので、中日新聞の読者は万が一に備えて、この日の新聞を車内に取り置きしてほしい。「住んでいるエリアが違うから中日新聞は…」という方は、この広告面のPDFリンクを以下に掲載しているので、そちらから印刷して車内で保管していただければと思う。

車中泊広告PDFリンクはこちら

このほかにもトヨタイムズでは、防災に関するトヨタの取り組みを特集している。まだ見たことがないという方がいらっしゃれば、記事末の関連リンクからご一読いただきたい。

今夏は、九州・熊本や能登半島など各地で大雨による被害が発生しました。被災された地域の皆さまが、一日でも早く日常を取り戻せることをお祈りいたします。