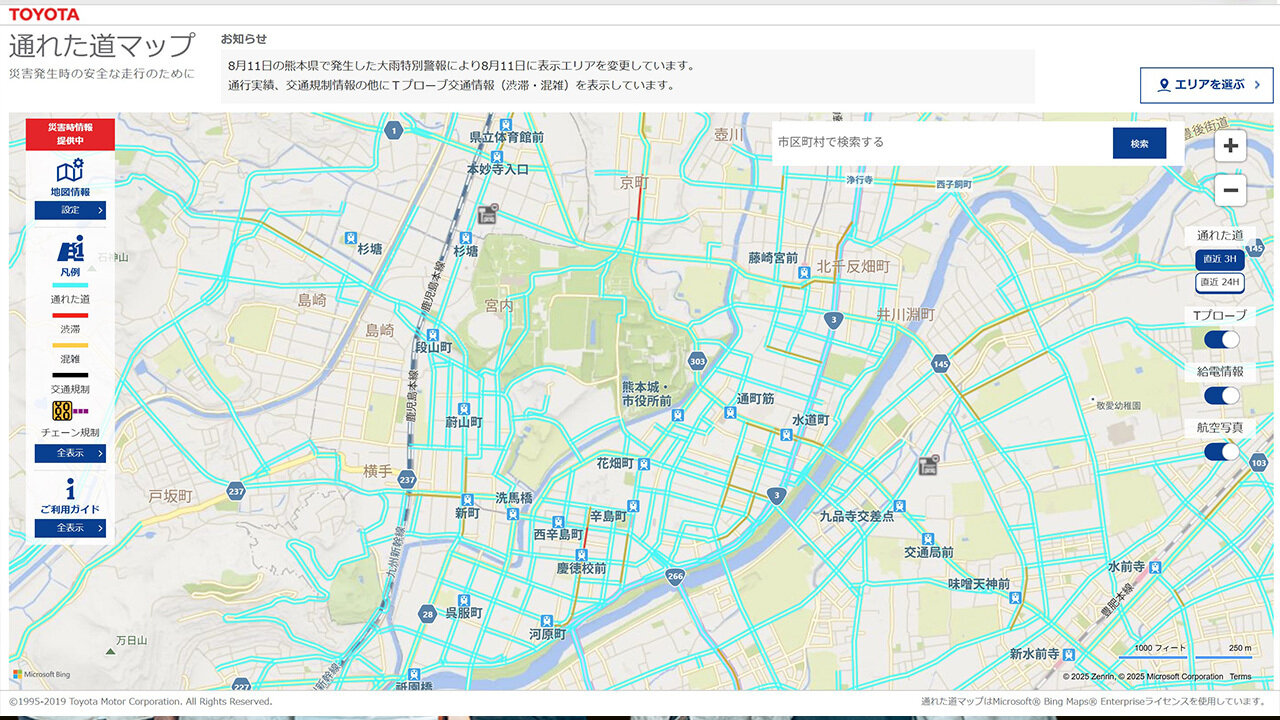

災害発生時、安全な避難経路は? 支援に使える道は? 人を救う最適なルート選択に、「通れた道マップ」への注目が高まっている。

実証実験は恩返し

熊本県とトヨタ、TMFは2025年9月1日、災害発生後の人命救助や物資輸送を迅速に行うため「通れた道マップ」を活用することで協定締結を発表した。

熊本県は、市町村や関係機関を通じて収集している冠水・損壊・倒木などによる「通れない道」の情報を提供。

「通れた道マップ」には、「過去1時間以内の情報集計結果」、「県内約2,000カ所の指定避難所や自衛隊の活動拠点、災害拠点となる病院」などを追加表示。

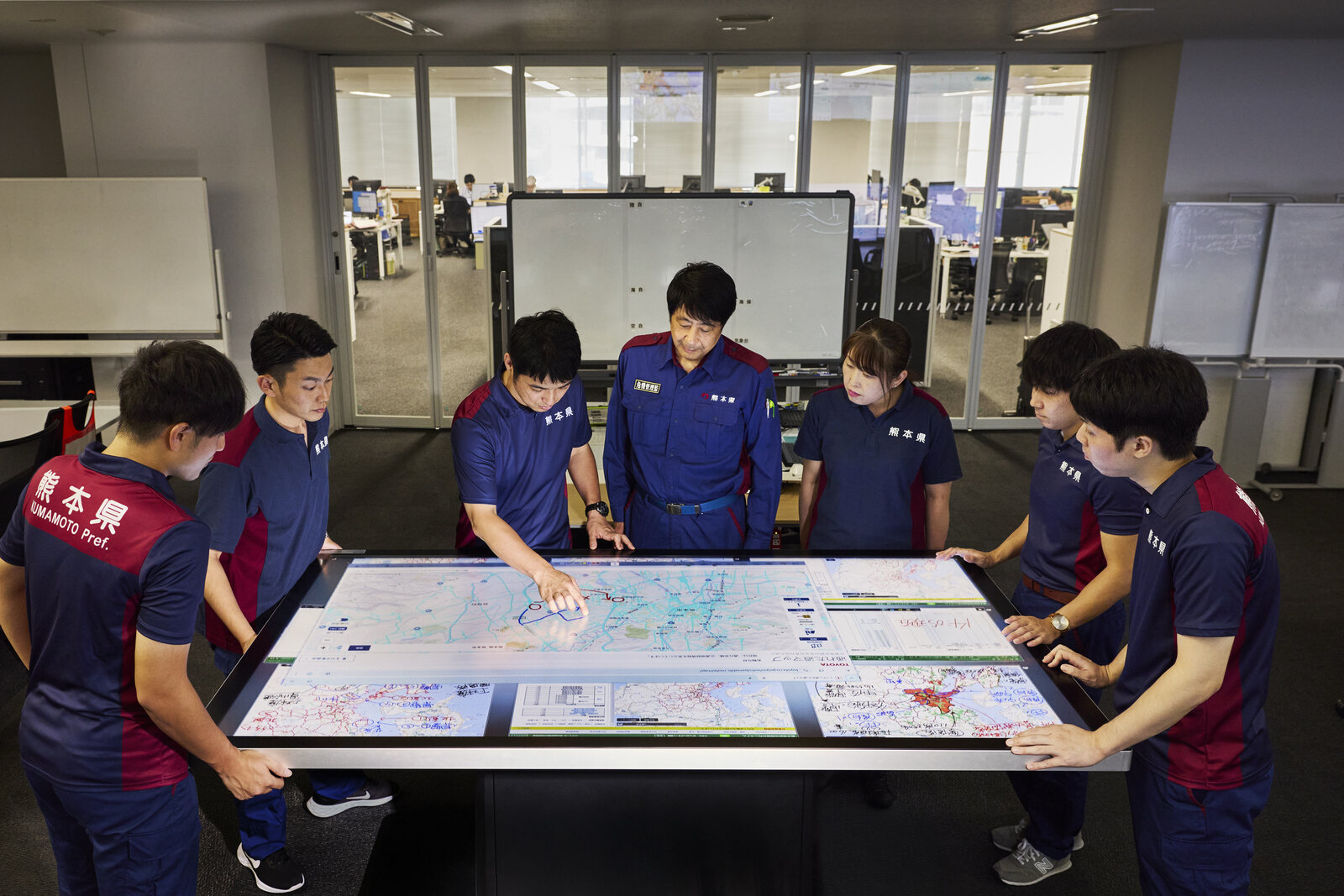

両者の情報を重ねた統合マップを構築し、10月に実施予定の防災訓練では、救助・救援、避難誘導といった際のデータ活用の方法を検証していく。

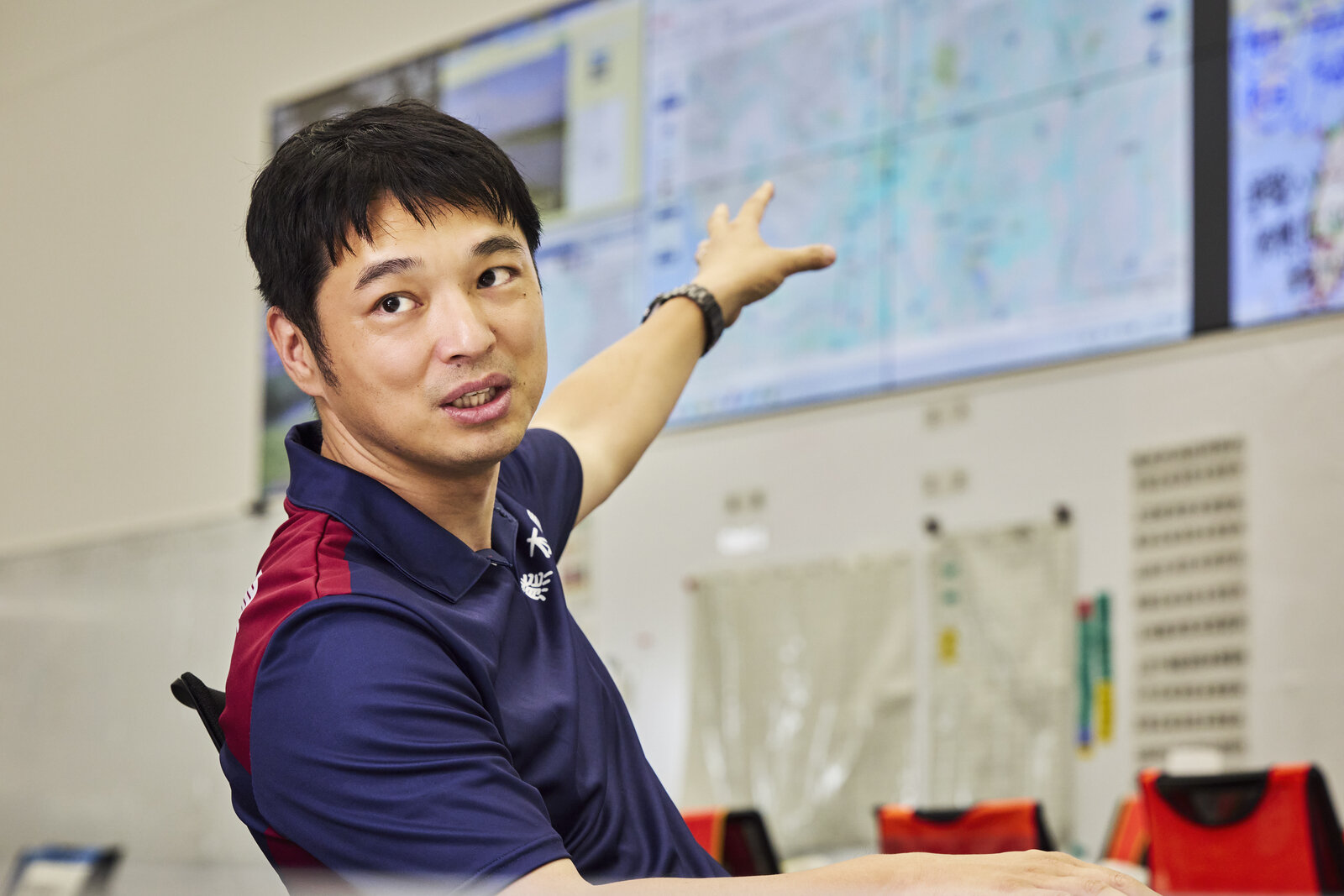

熊本県の防災の事務方トップである鳥井 薫順 危機管理監と危機管理防災課 災害対策班の和田 大志 課長補佐に話を聞いた。(編集部注:以下、取材は2025年8月の豪雨災害前に行っています。)

――「通れた道マップ」を使った防災訓練とはどういった内容か?

鳥井 危機管理監

県内で一番大きな総合防災訓練というのを実施します。今年のテーマは、地震と阿蘇の火山噴火による「複合災害」です。

地震(での避難)も大事ですが、阿蘇の火山噴火は広域避難が伴ってきます。地域住民は、場合によっては県境をまたいで避難することも必要になります。

そうなると、なじみのない県外に避難していただく際、ルートを示してあげなければいけません。情報をうまく共有してあげれば、それを見てスムーズに避難ができるかなと思います。

通常避難ルートは、国道や大きな道を思い浮かべると思いますが、その国道がもし使えなかったら、どう迂回するのか。たぶん不慣れな道では分からないと思います。(「通れた道マップ」という共通の)マップを見て、その中で示してあげられるとスムーズです。

救助に行くとき、避難するとき、それから物資を送るとき、そういったいろいろなフェーズでルートが一番大事になってきます。いち早く情報を収集して、皆さんと共有できるということが大事です。

――防災訓練では「通れた道マップ」をどのように活用する?

鳥井 危機管理監

輸送業者の方に物資を届けていただいたり、自衛隊に支援に入っていただいたりする際に情報を共有するツールとして使えるのではないかと思っています。

情報は収集して共有するのが難しい。そういった意味では誰でも見られるサイト上に情報が出てくるというのは非常に大きいと思います。

マップを県が自前で準備しようとすると大変です。それにプラスして、県が把握している通行止めの情報も通れた道マップに新しく加えていただいて「ここは通れる、ここは通れない」が分かると非常に有効なツールになると思います。

今までの道路啓開のやり方は、県庁職員なり県の委託業者の方が実際に道路を走ってみて、通れるか通れないかを判定していました。時間もマンパワーも必要でしたが、カーナビをつけているクルマが通れてしまえば、通れたと分かります。

和田 課長補佐

数少ない職員で実際の道路状況を見て、通れなかった道を交通規制しています。「通れた道マップ」は通れたところを自動的に判別してくれますので、お互いに補完し合うことで、非常にいい情報になるところが魅力的だと感じています。

――防災訓練では「通れた道マップ」上に、通さない道の情報も反映させていく?

和田 課長補佐

そうですね。現状クルマが通れている道に対して警察と協議し、私たちが“通れない(通さない)”という情報を追加すると、どういう状況になるか(検証したい)。

私たちが止めた道をまだ通っている人がいると大変危険なので、そこは追加の規制措置をしなければいけません。そういった確認にもつながると思います。

鳥井 危機管理監

土砂崩れの危険があるところや、橋梁の崩落の危険があるところは、通れるけど通さないようにするという判断があります。二次災害を生まないためにもそういった部分をプラスで付加していけるといいと思っています。

――今回の協定は、能登半島地震を踏まえてTMFとトヨタマップマスターが、災害対応の知見を熊本県に学びたいというところから始まった。「通れた道マップ」を熊本県で活用することの意義は?

鳥井 危機管理監

熊本はいろいろな災害が起こっています*。そこからの経験が活かせるのではということで、トヨタさんからお声がけをいただいて、ぜひやらせていただきたいと思いました。

*熊本県では2016年に地震、2020年に豪雨災害に見舞われ、今年8月にも大雨による甚大な被害が発生している。

いろいろな災害があったときに、全国から応援をいただけたので、おこがましいですが何らかの形で恩返しができればと思っていました。熊本での経験則などを活用することで、プロジェクトが全国に広がっていけば、恩返しにもつながると思ったところが大きいです。