災害発生時、安全な避難経路は? 支援に使える道は? 人を救う最適なルート選択に、「通れた道マップ」への注目が高まっている。

9月1日は「防災の日」。

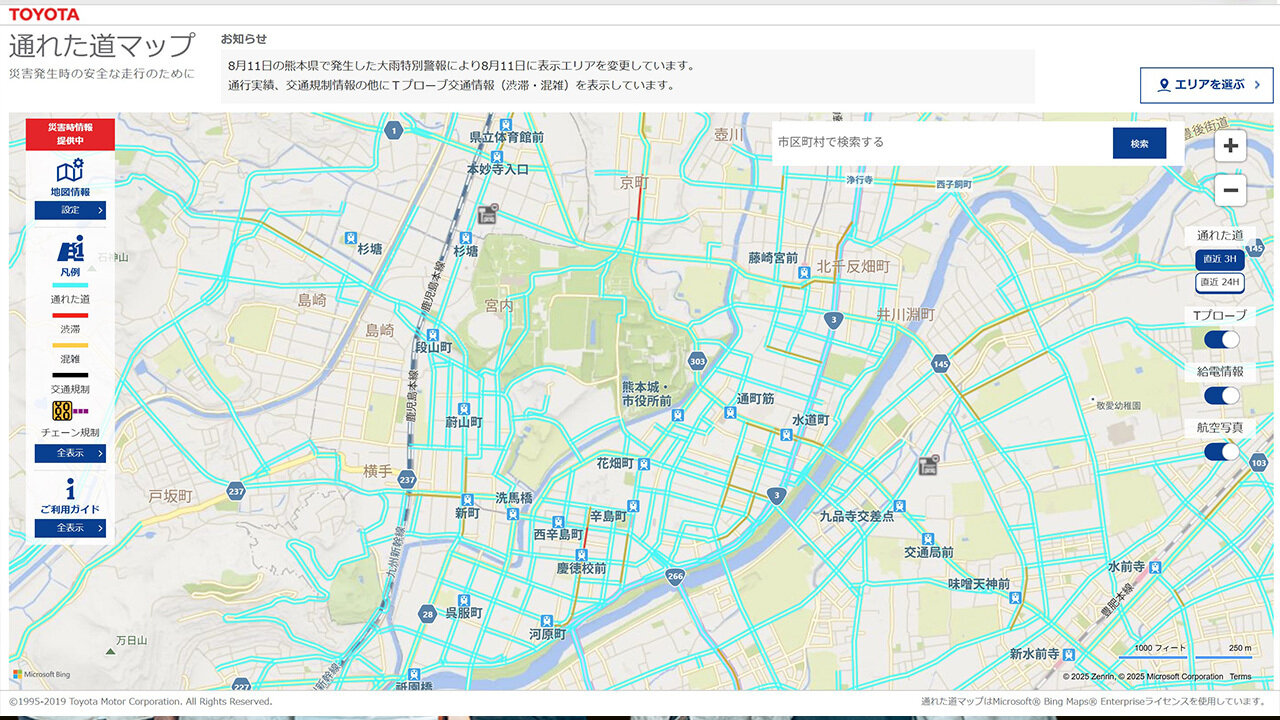

ということで、今回は防災についての話題を取り上げたい。トヨタが提供するインターネット上の地図サービス、「通れた道マップ」を読者の皆さんはご存知だろうか。

災害発生時、スムーズかつ安全に避難するためにも、いち早く被災地支援に向かうためにも、ルート選択は重要だ。「通れた道マップ」は、そんな時きっとあなたの役に立つだろう。

始まりは東日本大震災

トヨタの「通れた道マップ」は、簡単に言うとクルマの通行実績を地図に示したサイト。トヨタ車に搭載されているT-Connect/G-Link(通信機能付き)ナビなどから得られる“プローブ情報*”をもとに、直近24時間の走行情報を集計し、実際にクルマが走った道を表示している。

*車両に搭載されているセンサーからT-Connect/G-Linkナビを通してセンターで収集される、クルマの速度や位置といった走行データ。T-Connect/G-Linkは車両とネットワークをつなぐサービス。T-Connectはトヨタ車、G-Linkはレクサス車。

一口に“通れた道”といっても、例えばスマホのGPS機能を使って同様のことをしようとすると自転車や歩行者が通った場合も含まれてくる。しかし「通れた道マップ」では、クルマが通行した事実のみ反映しているため、情報の信頼性が高いことがポイントだ。

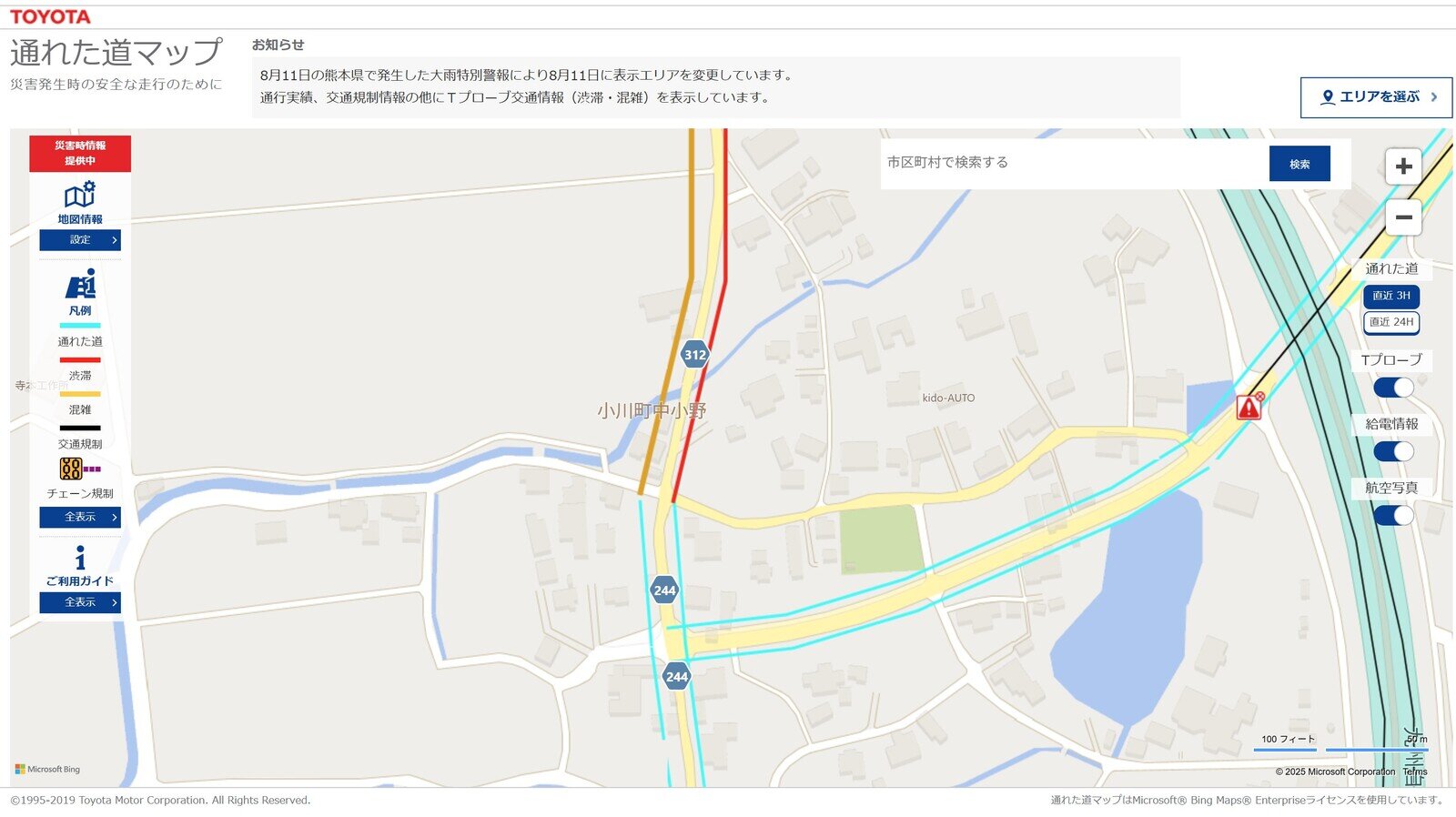

通行実績はすぐに更新され、災害発生時(災害モード)はサイトにアクセスしたタイミングの、過去3時間の状況にも表示を切り替えられる*。

*災害時の定義は、「震度6弱以上」「特別警報、大津波警報発生」「線状降水帯」「顕著な大雪」「その他(運営判断)」。

同様の取り組みは、カーメーカーとしてはホンダが新潟県中越沖地震を機に先行して開始。トヨタが開発を始めるきっかけとなったのが、東日本大震災だった。

震災が発生した2011年3月11日の翌12日には動き始め、提供開始はなんと16日。超短期開発だった。

当時の開発陣は、トヨタとアイシン・エイ・ダブリュ(現在のアイシン)、トヨタコネクティッド(TC)からなる6人ほどで構成。12日にはメンバーを集めて仕様を決定し、すぐに東北地方を走るクルマの情報を集約、加工。地図上へ反映させて配信するまで手作業で行っていた。

トヨタから参画していた、e-TOYOTA部の鈴木功一さんは「基本的にはサーバーがあるところでアイシンさん、TCさんとほぼ引きこもっているような状態でした」と振り返る。だがサーバールームに居ながらも被害の大きさを感じていたという。

鈴木さん

通れた道マップとGoogleマップを比較してみると、普通クルマが走っているのではないかと思う道路が、海沿いは全然走っていない。それは見た瞬間分かりましたね。

被害情報はニュースでも流れますが、地図上でも比較すると、確かにそこの道路は全然走っていないと分かる状況でした。

開発は「費用対効果とか言っていられなくて、後から考えればムダな作業もあったと思いますが、とにかく早く出す」という想いで進んだ。

現場の即断即決即実行もあり、誕生した初代「通れた道マップ」は、東北エリアに限定していながらも多くのアクセスがあったという。提供開始後も情報集約や加工、配信を自動化するなど、しばらくはバタバタした状況が続いた。

その後も16年に渋滞や交通規制の情報を表示、19年に規制原因を示すアイコンを追加し今の形になっている。