輸送会社の困りごとに対して、自動車メーカーのトヨタは何ができるのか。労使の話し合いは、現状を知ることから始まった。

トラックドライバーの長時間労働を解消するため、2024年4月から時間外労働の年間上限を960時間と定めた“働き方改革”。これにより低下する輸送能力を、どうカバーしていくかが問われている。いわゆる物流の2024年問題だ。

クルマの生産部品や補給部品の輸送、国内外へ完成車を発送している自動車産業においても、その影響は大きい。

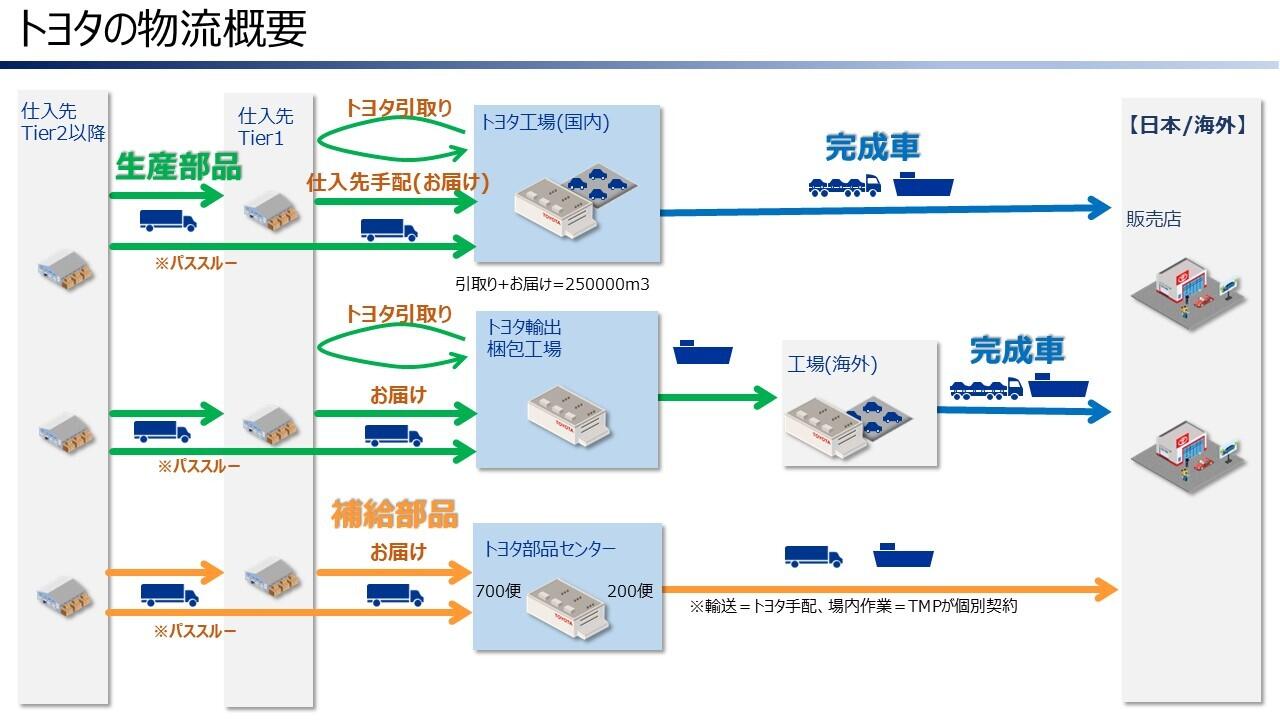

以下はトヨタにおける物流のイメージ図。

この図にもあるように、トヨタにおける部品物流を切り取ってみると大きく2種類に分けられる。トヨタが輸送を手配している「引き取り物流」、Tier1が手配している「お届け物流」がそれに当たる。(このほかには、Tier2以降の仕入先からTier1を通さず直接トヨタの工場や部品センターに届けられる「パススルー」、工場や部品センター内での「構内物流」などがある。)

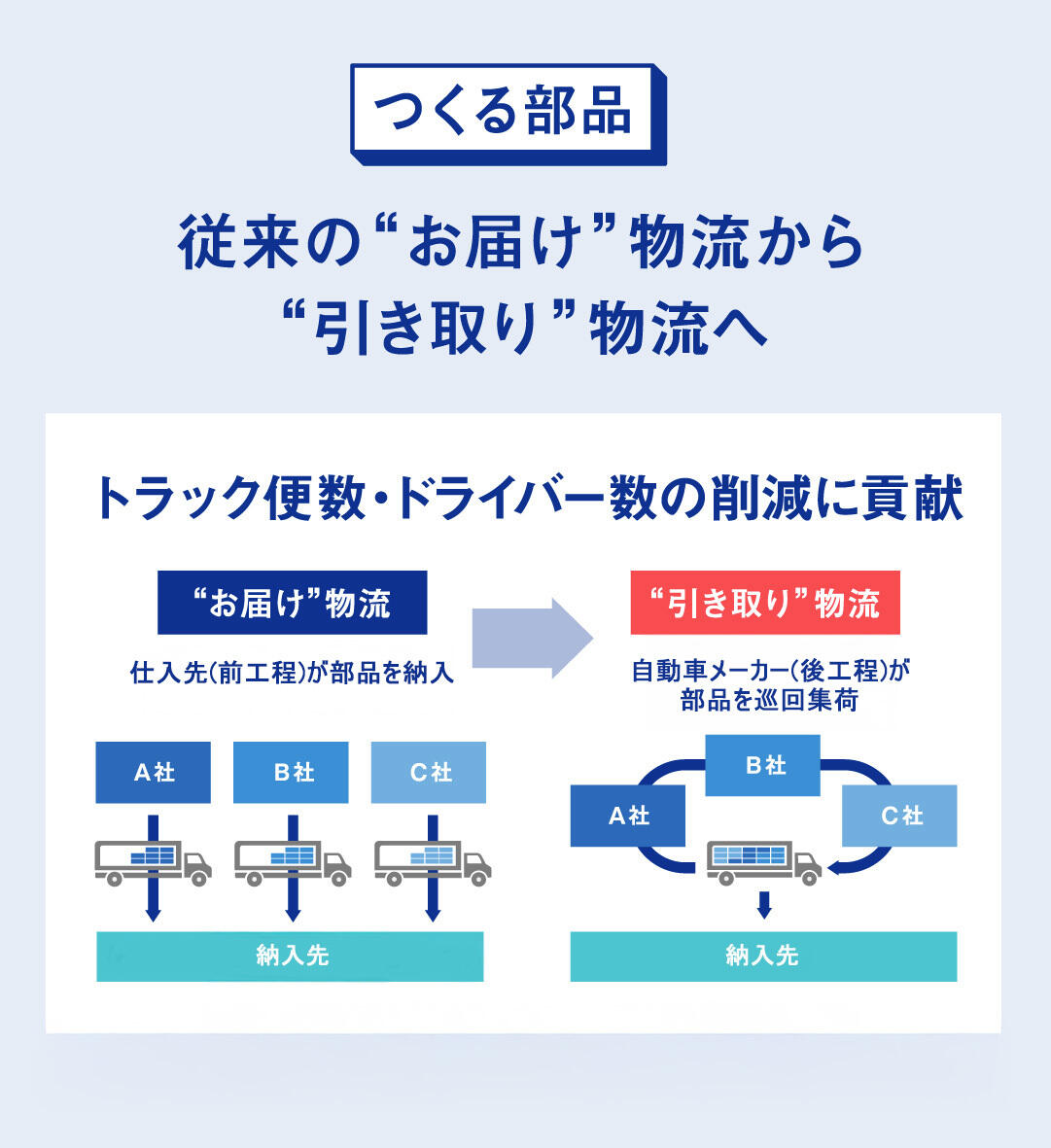

トヨタでは、2016年から「引き取り化」をスタート。複数の部品メーカーを1台のトラックが集荷して回る「ミルクラン」方式を導入することで、輸送に必要なドライバーの数を減らし、さらにはCO2削減にもつなげてきた。

九州→東北→東海地域と「引き取り化」を拡大し、2024年末時点でトヨタの物流拠点の約40%にあたる527拠点で切り替えが進んでいる。

ただ、これはTier1からトヨタへの物流に限ったもので、Tier1とTier2以降の仕入先間の物流は全貌の把握が難しいのが現状だ。また、補給部品はお届け物流が100%の状態にある。

こうした状況を踏まえ、トヨタの労使は2月24日、輸送会社に関わる労使懇談会(労使懇)を実施した。

ずぶ濡れになりながら荷役作業

自動車産業550万人の仲間に、適正取引を浸透させるためにはどうすれば良いのか。昨年は販売店や仕入先の困りごとに対して、トヨタの労使以外からも広く声を集め、意見を交わしてきた。

今回は同じく自動車産業を支える物流現場の仲間について。組合が輸送会社からヒアリングした結果を紹介した。レート改定など適正取引に関する感謝の声がある一方で、業界全体で見たときには課題があるという。

〈価格転嫁〉

・昔からの多重構造*の中にある発注者/受注者の関係性から、「仕事がなくなる恐怖が払拭しきれず、値上げ要請にためらいがある」という声も残る。

*荷主から依頼を受けた輸送会社が、引き受けた仕事をもとに、さらに別の業者へ委託する構造。

・値上げできないこともあり、自社ドライバーの賃上げや、協力会社への価格転嫁の原資がつくれない。

・荷主や元請けの輸送会社によっては、価格転嫁の対応にばらつきがある。

〈作業環境〉

・(荷受・出荷場所に)屋根がない、狭い、暑い、寒い、路面が凸凹している。

・フォークリフトによる積み下ろしやかんばん対応といった付帯作業により、仕事の難易度が高くなっている。

・難易度が高くなっているため、一部では「人が集まりづらい、習熟期間が長い、属人化し代替要員が立てられない」。

・「フォークリフトを理由に採用を断らざるを得ない」など、人材確保の難しさにつながっているケースもある。

作業環境について、物流管理部の吉田晃朗部長は、トヨタと仕入先が10カ月にわたって4S(整理・整頓・清掃・清潔)やリードタイム改善に取り組んできた事例を報告。「引き取り化をきっかけとした改善で、ドライバーが安全に素早く作業できるようになってきた」と続けた。

一方で、現場を管理している部品メーカーや元請けの輸送会社の中には、消防法やコストの観点で、改善をやりきれていないところもある。

吉田部長は「雨の日にはドライバーさんがずぶ濡れになりながら荷役作業をやっていただいています。荷物は濡らしてはいけないと、毛布をかけて守っていただいているところ見ますと、大変申し訳ない気持ちになってしまいます」と声を落とした。