労使協議会から約4カ月。競争力強化へ職場の取り組みが進む中、見えてきた壁。さらに正味率を上げていくために労使が話し合った。

現地で現物を見て、現実を見る

古賀センター長

保身や自己アピールは人間の弱い部分、人が絶対に兼ね備えている部分なので、ゼロにはできないと思っています。

例えば会議室で私が(豊田)章男さんと面着する、あるいは中嶋さんと面と向かった時に、自分が完全に本音を言えるかというと疑問が残ります。これが現実です。

そのうえで何をするかというと、先ほど山本(圭司)さんがおっしゃったように、トヨタの原点に戻る。トヨタの原点とは、現地現物に限ると思っています。現地現物とは、現地で現物を見て、現実を見ること。

議論に迷ったらトップを、あるいは権限を持っている人を現場に来させる。そこで一緒に議論すれば、保身や自己アピールをしてしまう弱さがあっても、現物を目の前にすればみんな技術者になる。

この会社には技術が好きな人たちが集まっていますから、本当に素になれるんですよ。会議室での議論とは全く質が異なる。

だからこそ、中嶋さんがおっしゃったように、都合のいい裁量を渡すようなことはしたくないです。

悩むときは、現場で一緒になって考える。もっと現場に来て、現場で議論しましょうと言っていただければ、我々ももっと足を運びます。ぜひそうやって進めましょう。

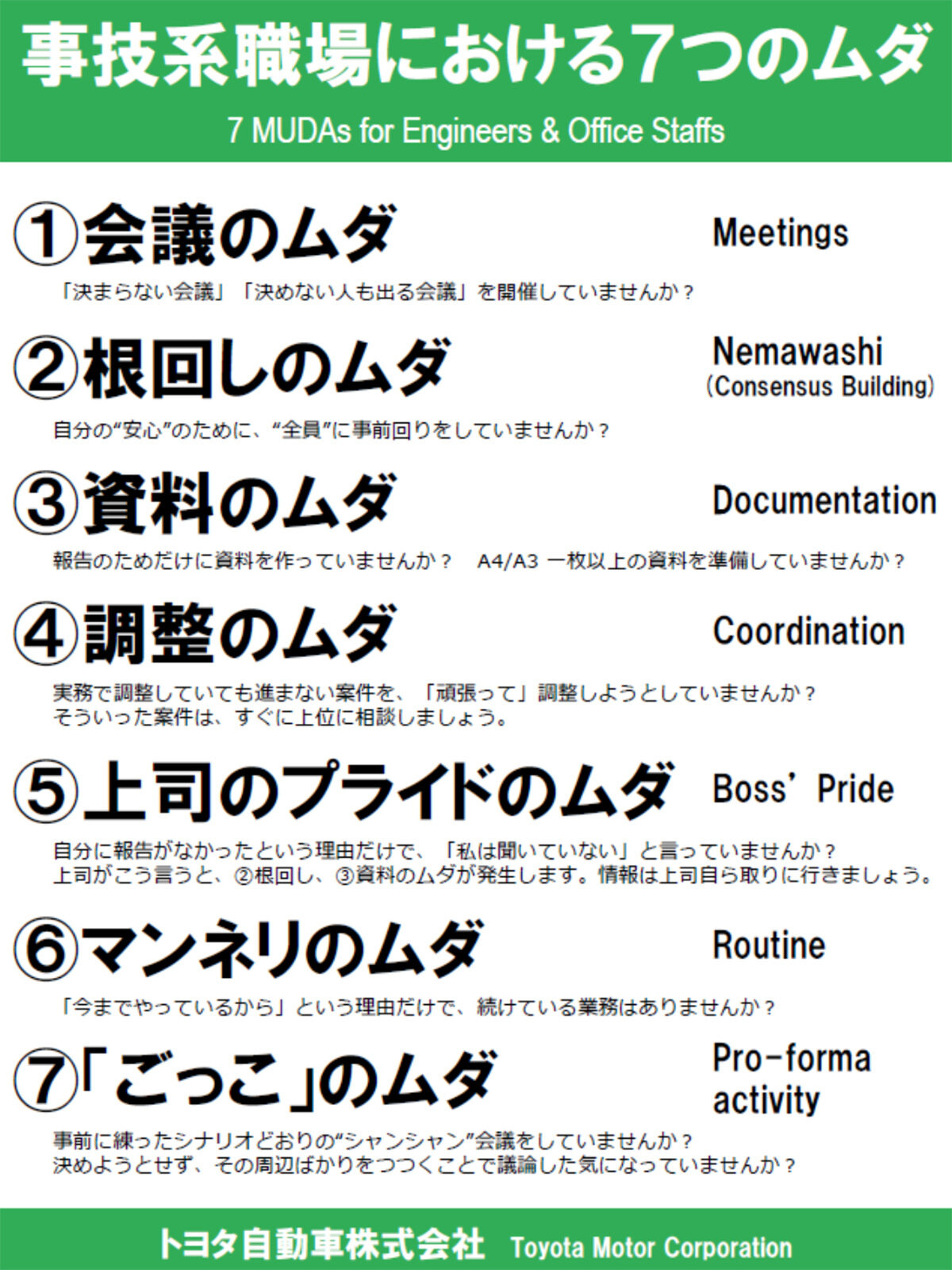

宮崎副社長が語った調整や中嶋副社長が話す資料は、トヨタが掲げる「7つのムダ」にも書かれている。

組合からも江下圭祐 副委員長が、現場で健全な議論が行われることが「会議のムダ、資料のムダ(の排除)にもつながってくる」と応じた。

また、江下副委員長は、製造技術(製技)の現場で声を上げにくくなっていることに対して強い危機感も表明。生産本部の中村好男 副本部長が「いいものづくり・いいクルマづくりを両立する提案をしっかりやるべき」と、製技の機能も高めていくよう答える一幕もあった。

労使懇では他にも、生産性目標の管理を凍結したが目標設定や評価が難しくなっている現状を共有。機能間の壁にも通じる役割を果たすことへの重要性についても話し合われた。